モチーフの歴史的な背景を丁寧に調べ、一見無関係に思える事柄の共通項をつなぎ合わせることで多層的な物語を構築するアーティスト・田村友一郎。2020年は上海、ベルリン、横浜。2021年は初となる劇場作品『テイストレス』を発表するなど、現代美術の領域で国内外の注目を集めている。映像、テキスト、インスタレーション、パフォーマンスなど、さまざまな作品形態を繰り出すいっぽうで、「作品で伝えたいことはない」と断言する田村の “作家性” とはどのようなものなのか。滋賀県立美術館での企画展「ボイスオーバー 回って遊ぶ声」を中心に、その思考と制作プロセスを覗いた。

リサーチではなく「サーチ」

田村さんの作品にはエレメントのつなげ方に特徴があると感じています。たとえばヨコハマトリエンナーレ2020(以降、ヨコトリ)で発表された、100年前に横浜で起きたペストをモチーフにした《畏怖/If》や、「ダイヤモンド・プリンセス号に実は姉妹船のサファイア・プリンセス号があった」というエピソードをベースにした《舎密/The Story of C》など。まず、日本のコロナ禍の代名詞的存在であったダイヤモンド・プリンセス号に姉妹船があることをよく見つけられたなと、純粋な感動があったんです。

そうでしたか。作品を構築するときに真っ先に活用するのはWikipediaなんですけどね。信疑は別として、不特定多数が編集できるプラットフォームは、現状ではそれなりに活用できると思っていて。もちろん、細かい情報は文献を調べたり、美術館に資料を共有してもらったりしますけど、大体のことはWikipediaに載っています。こういう話をすると驚かれますけどね。

意外ですね。ただ、たしかに田村さんはひとつの事柄を深く調べるというよりも、エッセンスを抽出し組み合わせる手法を用いられていると感じます。

自分の仕事はそういったところなんじゃないかという気はしています。なので、長らく自分自身を示す言葉に「リサーチ」は使わないようにしていて。いただいた紹介テキストなどに「リサーチ」が入っているときは、「サーチ」に代えてもらっています。Wikipediaで作品を構築している手前、学者や研究者が行う「リサーチ」とは明確に区別しないといけないなと思っています。

ヨコトリで発表された作品は、コロナという社会性の高いテーマでしたが、同時代に作品を発表することに対してどう向き合われていますか?

きちんと向き合ったという実感はまだないですね。今もまだコロナの渦中でもありますし。作品はそのときどきのリアクションではあるのですが、真正面から触ってるようで触ってない、向き合っているけど向き合わない、みたいな感覚、どっちつかずの言わば “仮” のような状態を保ち続けられるといいなと常々思っています。ただ、お客さんや美術関係者の中には、コロナに対するオルタナティブなアイデアを求める人は少なからずいるとは思うので、それには応えないととは思っています。じゃないと、グッジョブボタンはもらえないですからね。

それと、ヨコトリのアーティスティック・ディレクターを務めたラクス・メディア・コレクティヴが「日本では自らを被害者的立場に設定して、その立場に立つだけで止まっている作品がよく見られるけど、悲惨な状況は世界中どこにでもある。アーティストは状況を見せるだけではなく、それらに対する新しいアイデアを出すべき」みたいなことを言ってたんですが、たしかにそうだなと思ったんです。彼らが拠点にしているインドもすごくタフなところじゃないですか。ほかにも日本以上にタフな状況って、世界中にある。だから日本がどうこうということではなく、作品を普遍的なレベルにまで昇華できるといいなと思っています。

「マリリン」「電気椅子」「ナイアガラ」──無関係に見える作品の共通要素

現実にあったことをテーマにしても、現実をかすめて通り過ぎ、予想だにつかない場所に到達する、という感覚があります。最近のお仕事を教えてもらえますか?

滋賀県立美術館での企画展「ボイスオーバー 回って遊ぶ声」(2021年9月18日〜2021年11月14日)にて、美術館の所蔵品でもあるアンディ・ウォーホルの作品の“見せ方”に関わりました。美術館の学芸員と収蔵庫に行くところから仕事が始まる作家ってあまりいないと思うんですけど、僕の仕事ではよくあることで。それって銀行員が泥棒を金庫に案内してるような感じがしていつも不思議な気持ちになるんですが、この仕事でも、僕はまず収蔵庫に連れていかれて、学芸員に「どの作家を扱えそうですか?」と尋ねられる。

「田村さんだとラウシェンバーグかウォーホルかなと思ってるんですけど、いかがですか?」「ちょっとラウシェンバーグはハードルが高いから、ウォーホルですかね」「そうですね、田村さんだったらウォーホルかもしれませんね」みたいな感じで。その学芸員の方が過去にウォーホルについて書いたらしいんですが、どうも上滑りしてる感覚があったらしく、彼の“そういうところ”を捕まえてもらえないですか、というオーダーだったと思います。

ご存知のようにウォーホルはトリッキーな人なので、自分がどう見られるかというイメージをはぐらかして、裏を取ってくる。僕はそのまた裏を取るべく、裏に回り込む……という地味に大変な作業だったんですが、美術館の構造なども利用しながらどうにか作品として構築しました。

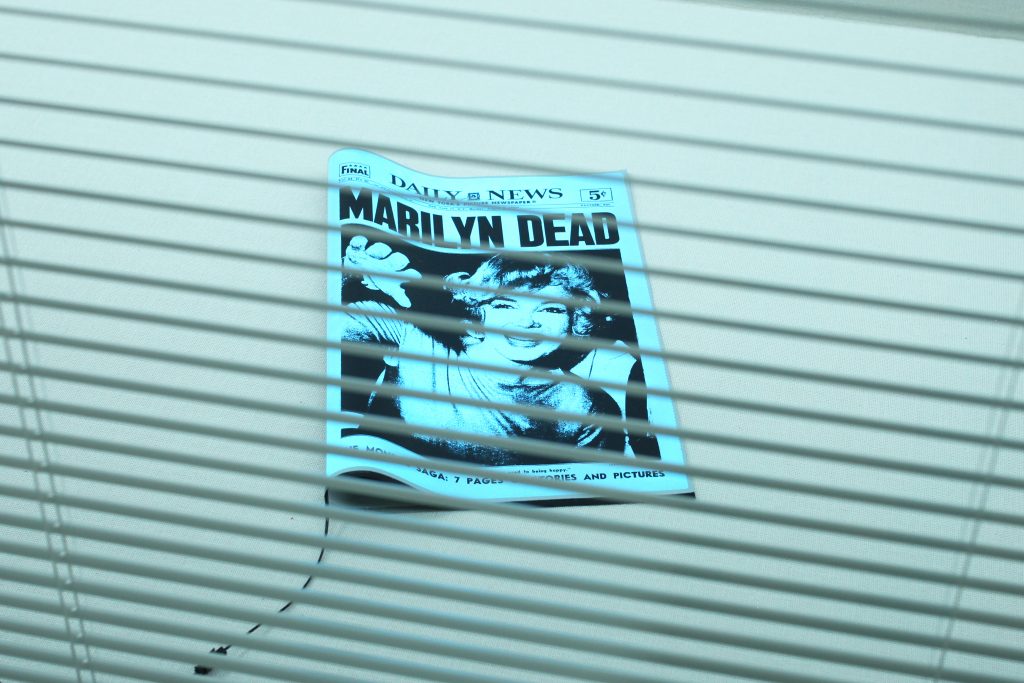

滋賀県美は、日本の公立の美術館で唯一ウォーホルの「Death and Disaster」シリーズの「電気椅子」というシルクスクリーンの作品を収蔵しているのですが、他の作品と比べて扱いにくかったのか、あまり展示していなかったらしいんですね。そういった意味でも「電気椅子」は国内ではあまり見られる機会がない作品なので、初期の段階で学芸員に「電気椅子」をぜひ出したいと伝えました。ただ実作を収蔵庫で見た限りでは「電気椅子」単体では組めそうになかったので、同じシルクスクリーン作品の「マリリン」と組むという形にしました。

テーマ性の異なる「電気椅子」と「マリリン」をどのように組み合わせたのか気になります。

マリリン・モンローは、1953年に映画『ナイアガラ』に主演しています。そのナイアガラですが、あの大瀑布の水流を電気に変えられれば多くの都市に電気を届けられるのでは、というのが、アメリカの発電事業にとっての永年の課題だったそうなんです。で、19世紀末にナイアガラでの発電事業の権利を争ったのが、エジソンとウェスティングハウスとテスラで、「電流戦争」とも言われています。ウェスティンハウスとテスラはいま僕らが日常で使っている「交流」という規格、いっぽうのエジソンは「直流」という規格を推し進めていたんですが、結局は、テスラ擁するウェスティングハウスのチームがその権利を勝ち獲りました。こうして19世紀末にナイアガラにできた発電所から、遠くニューヨークにまで電気が届くようになったんです。

今出てきた「マリリン」「電気椅子」「ナイアガラ」は一見関係が無さそうに見えますが、それぞれをつなぐ要素があります。たとえば「電気椅子」はニューヨークの刑務所の電気椅子がモチーフになっていて、その電気がナイアガラで作られたとしたら「ナイアガラが人を殺した」とも言える。また、ウォーホルが「Death and Disaster」シリーズを作るようになったのは、マリリンの死亡記事がきっかけとも言われていたり。あとは、「マリリン」でモチーフになっている彼女のイメージは、映画『ナイアガラ』に使用されたスチール写真だとも言われていたりして。そういった関連性をひもづけながら、作品ではサスペンス調に仕立て上げました。

さらに、展示室を出てすぐ隣にある庭を眺められるスペースにマッサージチェア──いわば電気椅子──を置きました。その電気椅子に繋がる電源コードは、作品を展示している隣の展示室からつながっています。

マッサージチェアは美術館に元からあったものなのでしょうか?

いえいえ。この作品に必要だったので、どうにかして調達する必要がありました。それで、あるマッサージチェアのメーカーに貸し出していただける交渉が進んでいたのですが、直前で会社の上層部からストップがかかったらしく、借りることができませんでした。懸念は十分に理解できます。ただ、今さら展示の仕様を変えるのは厳しかったので、自腹で買いました。amazonで。

作品は発注側の欲望でもある

近年の作品はテキストが核になっている印象があって、そのあたりは劇作家や脚本家のふるまいに近いですよね。写真学科卒というバックグラウンドと、現在のアプローチは対象的にも映ります。

学部は日芸の写真学科だったので、その頃は写真家になりたいとか、写真集を作りたいという思いもぼんやりあったのですが、途中から限界を感じて諦めましたね。卒業後に働きながらとなると、平日は仕事なので土日に撮影ということになる。写真は対象物があって初めて成り立つものなんです。その対象物を撮り(取り)にどこかに出かけていかないといけない。知り合いは郊外や奥地みたいなところへ出かけてダムを撮る、みたいなノリだったんですけど、僕はそういうことはできなかった。本当はそんなことないんだけど、当時はそんなふうに思っていて。どっちにしても合っていなかったんでしょうね。

私が初めて見た田村さんの作品は《オイディプス王》(THERME GALLERY、2008年)という写真作品でした。あの作品は写真学科卒でカメラマンという背景に重なる部分があったのですが、むしろ写真における表現の限界を感じて、現在のような方向性に変わっていったんでしょうか。

当時、日芸時代の同級生のギャラリーで展示をすることになったんですが、そのときには社内カメラマンとして働いていた出版社も辞め、東京藝大の大学院で映像やメディアを学んでいました。言わば写真とは縁遠く過ごしていたんですが、仲が良かったからでしょうか、なぜか呼ばれたんです。写真作品を出してくれってことではなかったと思うんですけど、写真のギャラリーだし折角なので写真のことをやろう、ということでああいった形になったんじゃないかな。ただ、ほかの出展作家とはすでに考え方が乖離していた気がします。自分のセンスで撮る写真などに関しては、当時の僕には信じられる対象ではなかったように思えたんです。

《オイディプス王》の作品の構造をあらためて聞かせていただけますか。

8×10という大判カラーフィルムを使って、そのフィルムが入っていたFUJIFILMとKodakの箱を8×10の大型カメラでそれぞれの箱から取り出したフィルムで撮り、それぞれのメーカーのペーパーでプリントしました。文字通り、ギリシャ悲劇の『オイディプス王』になぞらえてるわけですが、劇中では、主人公であるオイディプスは、それとは知らずに自らの父親を殺し、母親と交わることになるわけです。自分(フィルム)が出てきたもの(箱)をシュート(撮影)するということは、まさにこの『オイディプス王』の関係性に重なる。FUJIFILM版とKodak版の親殺しです。だから、「世界を切り取って提示する」みたいな写真の大前提みたいなものはこの時点で諦めているというか、やめちゃってますよね。

ですが、いまでも写真の要素を作品に取り入れることはありますよね。

最近の作品に介在してくる写真は、挿絵のような位置づけかもしれません。ビジュアルがなくても成立するのであれば、それでもいいかなとは思います。一番ミニマルにいけばテキストだけが残るかもしれませんね。ビジュアル表現にこだわっているわけではありません。

写真という表現には限界を感じながらも、何かをつくるモチベーション自体は保っていたんですね。

おそらくそうですね。とはいえ、初めてちゃんとアートの業界に触れたのは、大学院に入ってからです。提出した課題に対して教員から講評をもらったり、院のあとに入ったトーキョーワンダーサイトでは、海外作家とプロジェクトを協働したりという機会を通して、「作品を制作して発表する」という一連のフローがなんとなく身についたんだと思います。とはいえ、アートで生計を立てられていたわけじゃないんですけど。出版社で働いてたときは、「このままででいいのか?」みたいな焦りや不安を感じていたわけですが、限られたページフォーマットのなかで逆算して仕事を進める出版社での雑誌編集の経験は、今の制作に活きているかもしれませんね。僕自身はよく分からないですけど、最近は他人からそういった指摘をよくいただきます。

そういった感覚が、田村さんの「お題」に応えていく制作方法に近いのかなとは思いました。もし「お題」がない場合はどう着想を得るのでしょうか。

昔は土地にまつわることをモチーフにということもありましたけど、今は想像つかないですね。何もない。でも「あの人、何もない。空っぽだった」のほうが、話としては美しい気がしますよね。ゼロだった、みたいな。

では、「作品を通して伝えたいことありますか?」──これまでアーティストに対してこんな野暮な質問はしたことはないのですが、田村さんにだけは一度伺ってみたかったんです。強いメッセージ性がなさそうにふるまっているだけで、実は何かがあるんじゃないかと、つい勘ぐってしまうんですよ。

いや、それはほんとにないですね。それを言っちゃうと全てが陳腐にならないですかね。答える人はいると思うし、場面によっては答えないといけない場面もあるでしょうけど……僕はないと思うな、伝えたいことは。としておきましょう。

というのも、作品は発注側の欲望というか、発注側が見たいものでもあると思っていて。滋賀県美の仕事にしても、発注側である学芸員が見たいものという欲望から始まっている。僕自身の欲望もないことはないんですけど、こうしたいって強く思っているわけではない。逆に、そういったこだわりがあると仕事にノイズというか、濁りが出る気がします。個人が仕事をすればどこかに「らしさ」みたいなものが自ずと出てくるので、あまり自分の表現とか味、テイストみたいなものは気にしていません。

ここまでのお話でも、依頼者は言語化できていない感情をそのまま田村さんに投げかけ、対話しながら形作っていくという印象です。こういうアーティストのあり方もあるんだなと。

たまに自分のことを「業者」って名乗っています。滋賀県美の仕事では、学芸員の方に「田村さんからは一度も『No』って返答がなかった」と言われました。ここが気になるという人がいると、こっちも気になっちゃうし、お客さんもその部分が気になるって可能性もある。なので、それは制作段階で解消しておく必要がありますよね。僕が直接的に何かを作れるわけではないこともあって、だいたいの仕事はそういったやり取りの中で進んでいきます。協働するテクニシャンとも相談しながら進めるのは日常茶飯事です。

チームワークが前提となった制作

そのような制作方法は、いわゆる美大教育では教えられないことだと思いますが、いつからそういうスタンスをとるようになったのでしょうか?

いつからだろう。もともと「作品に自分の内面を映し出す」といったような考え方には疑問を感じていました。なんで自分をさらけ出さなきゃいけないんだろう、って。今も僕は教える側として美大に関わっていますけど、「自分の内面をこのキャンバスに表現しなさい」みたいな教え方には違和感があります。そもそも、僕は人間に「中のもの」なんて、ないんじゃないかなって思ってたり。むしろ、他者に「あなたってこうだよね」って言われたものを無意識に取り込んでいくことで、どんどん「自分みたいなもの」をコラージュして仕立てていく。そしていつのまにか、人から言われてきたことをあたかも自分のことのように語る──自分から生まれる「一貫した自己イメージ」なんて存在しない気がしています。

そういった思いが田村さんの作品の掴めなさの要因なのかなとも思います。ただどうしても「アーティストやクリエイターは、自分の中の特別な何かを搾り出しているはずだ」という幻想を抱きがちですよね。

アーティスト自身がそう思っている場合もあるだろうし、できる人はいるんでしょうけど、その幻想によって不健康になっていく人もいる気がします。せっかくなら健康的に作っていく方がいいんじゃないかな。

文化庁とポーラの助成でベルリンに滞在していたことがあるのですが、そのときに通っていたのが、アーティストのオラファー・エリアソンが実践しているクラスだったんです。そのクラスはオラファーのスタジオのなかのワンフロアにあるので、他の階のスタジオの制作行程が垣間見れるんですが、そこでの光景は結構ショックでしたね。スタジオには総勢80人ほどのスタッフが働いているんですが、彼らの健康的なことといったら。アーティストがアーティストだけにということもあるでしょうけど、健康な精神や肉体から良い作品が生まれるんだということをいまさらながら痛感したわけです。当たり前のことなんですが、日本ではこの辺りはなかなか共有されていないようにも思えます。

なるほど。あるインタビューで、田村さんが「ある種のアーティストです」とおっしゃっていた意味がやっとわかりました。アーティストというよりは稀人感があるというか。メディエイター的とも言えるし、もちろん編集者的とも言える。

英語圏では「アーティスト」って名乗らないと「じゃあ、誰なんだ?」ってことになるのでそう名乗りますが、それでも最近は、「カインド・オブ」とつけています。いわゆるイメージとしてのアーティストとは違う気がして。展示などでは、制度上、僕の名前とタイトルはクレジットされますけど、僕ひとりで作っている感覚はありません。優秀なキュレーターだと、僕よりも調査をしっかりされて資料を共有してくださる人もいて、そういうときは都度受け入れていきます。キュレーターやテクニシャンの人たちも含めて、協働で作った感覚がある作品はけっこう多いですね。

偶然ですが、過去にSUB-ROSAでインタビューさせてもらった人たちにもそうおっしゃる方が多いんです。イッタ・ヨダはデュオですが、たくさんの人たちがプロジェクトごとにゆるく関わっている。ナイル・ケティングも音楽家、フィルムメーカー、ライター(批評家)たちといつもコラボをしていて、彼自身はテキストを書かないと言っていました。

なるほど。僕も作品の半分ほどはドラマトゥルクの人と一緒にテキストを構成していますが、今はそうやって進めていくほうが時代にあっている気がします。独善的なアーティスト感というか、自分にしかできない表現みたいな感じはあまりしっくりきません。ひとりでイチから作り上げるアーティストもたくさんいるでしょうけど、プロジェクトが大きくなったり、大きなスペースを任されると物理的にひとりでは難しくなりますから。

チームをまとめる力やコミュニケーション能力も問われますね。

自分の最初のアイデアがベストではない、という可能性は常に考えています。あと、チームをまとめている自覚もそれほどはないかもしれません。関わっている人たちのそれぞれの職能が出し合える環境があれば、それほど問題はないように思います。なので、どちらかと言えば、テクニシャンのスケジュールを抑えるのが重要ですね。電話やメールで1年先の彼らの予定を抑える。その時点で僕の仕事の半分は終わっています。