ヴァージル・イッタとカイ・ヨダによるアーティストデュオ、イッタ・ヨダ。複数の文化的背景をもち、制作の方向性も異なるふたりの作品は、お互いのプロセスを上書きしあい、ときに多彩なコラボレーターを交えてアイデアを撹拌することで前進してきた。VR、AI、3Dプリンタなど先進的な技術を用いながらも、どこか原子の生命体のような、有機的なイメージを想起させる作品群──その背景にはどのような思いがあるのだろうか。現在、フランス・パリを拠点に活動する彼らに訊く。

top image: 1009A (detail), polyurethane resin, thermal pigment, polyamide, 29x28x19cm, 2020, photo: Damian Griffiths

poet-enginners (詩人-技師)としてのアーティスト─VRが作り出す拡張された「私たち」: イッタ・ヨダ【後編】

ロックダウンの影響はいかがですか?

仮想現実の世界で体験できる作品への興味が増した気がします。私たちが作るような、リアルと仮想現実を組み合わせる作品は、パンデミックの前は懐疑的に受け止められていました。それが、たとえば「人間の生命とは」みたいな議論が増えたことで、受け入れられやすくなった気がします。

そもそも、フランス人はトラディショナルな気質で、新しいものはあまり好きじゃない。VRを使っている時点で「アートじゃなくて “メディアアート”でしょ?」と、ちょっと飛び道具的に受け止められているところがあるんです。とは言っても、最近は美術館の主任キュレーターが引退すると20~30代を入れて若返りを図るムードがあって、私たちはちょうど良いタイミングでフランスにきた。そこにコロナもあったことで受け入れられやすくなった、という感じがします。

たしかに、パリにはコンテンポラリーアートのイメージがあまりないですね。ロンドン、ベルリンが中心にある気がします。

言語的な要因もあると思います。フランス人は英語が苦手で、喋れてもあまり喋りたがらないから、ドイツやイギリスと比べて国外との交流が少ない。グローバルのアートシーンとあまり繋がっていないのもそのためです。展覧会のプレスリリースもフランス語のみの表記だったり、雑誌でもバイリンガルのものが少し増えていますが、9割はフランス語だけ。変化の兆しはありますが、まだまだです。

日本から見るとヨーロッパを一括りにしがちですが、国ごとの差異がそこまであるんですね。

フランスの美意識は日本と少し似ているところがあって、今はお餅が流行っています。ここ1年ぐらいで大福の食感をフランス人が理解しはじめたみたいです。ここから徒歩10分程のところにも、すごく美味しい桜餅を売っているお店があって、5ユーロぐらいで買えます。この「モチモチ食感」は、ベルリンやロンドンだとそんなに受け入れられないんじゃないですかね。

演習前に戻れる「デジタル(3D)彫刻」は、コラボレーションのための必然

本題前に楽しいアイスブレイクをさせてもらいました。それでは、まずはイッタ・ヨダのなりたちについてお聞かせいただけますか。

2011年ぐらいに、私が文化庁の若手新進芸術家の助成を1年もらったんです。ロンドンのロイヤル・カレッジ・オブ・アートで写真とビデオのコースを卒業して、「写真とビデオ」から「立体やインスタレーション」に移行しようと、試行錯誤をしていた頃。2Dを3Dに置き換えようとしていたんですが、3Dでは重力に対峙する必要があるじゃないですか。それが難しくて、時間が経つと崩れるインスタレーションしか作れず、作品の強度をどう保つか悩んでいました。そこで助成金を活用して、こういったことに対処できるアシスタントを雇おうとした。そこに応募してきたのがRCAに在学中のヴァージルでした。

彼女に3、4か月程手伝ってもらっているうちに付き合いはじめました。すると、ヴァージルが卒展でブレイクして、今度は私が逆にヴァージルのアシスタントになり、立場が逆転(笑)。その時はそれほどコラボレーションしていなかったのですが、あるキュレーターに「二人の作品は対話しているように見えるから、二人展にしてみたらおもしろいと思う」とお誘いをいただき、何度か二人展をするようになっていきました。

そうしてコラボ作品も自然と作るようになった頃、ルーマニアのニコディム・ギャラリーのグループ展に呼ばれて。着いた日の夜、キュレーターやギャラリストとカクテルを飲んでいると「コラボレーションの作品のほうが面白いから、そっちだけに絞って2年間試してみれば。もし上手くいかなかったら、また個人の作品に戻ればいいじゃない」と言われました。「歳も歳なんだから、すぐやらないとアウトだよ」って(笑)。

そのグループ展は、アートだけで生活しているアーティストと初めて一緒に参加したものでした。参加アーティストの一人にスタジオビジットしたら、ものすごいペースでどんどんペインティングを作っていたんです。ギャラリストは椅子に座って煙草を吸いながら「はいはい、次、次」と、ものの3分で50枚の中から3枚ほど選び「じゃ、これをアップデートしたものを作って1か月後に個展ね」と。

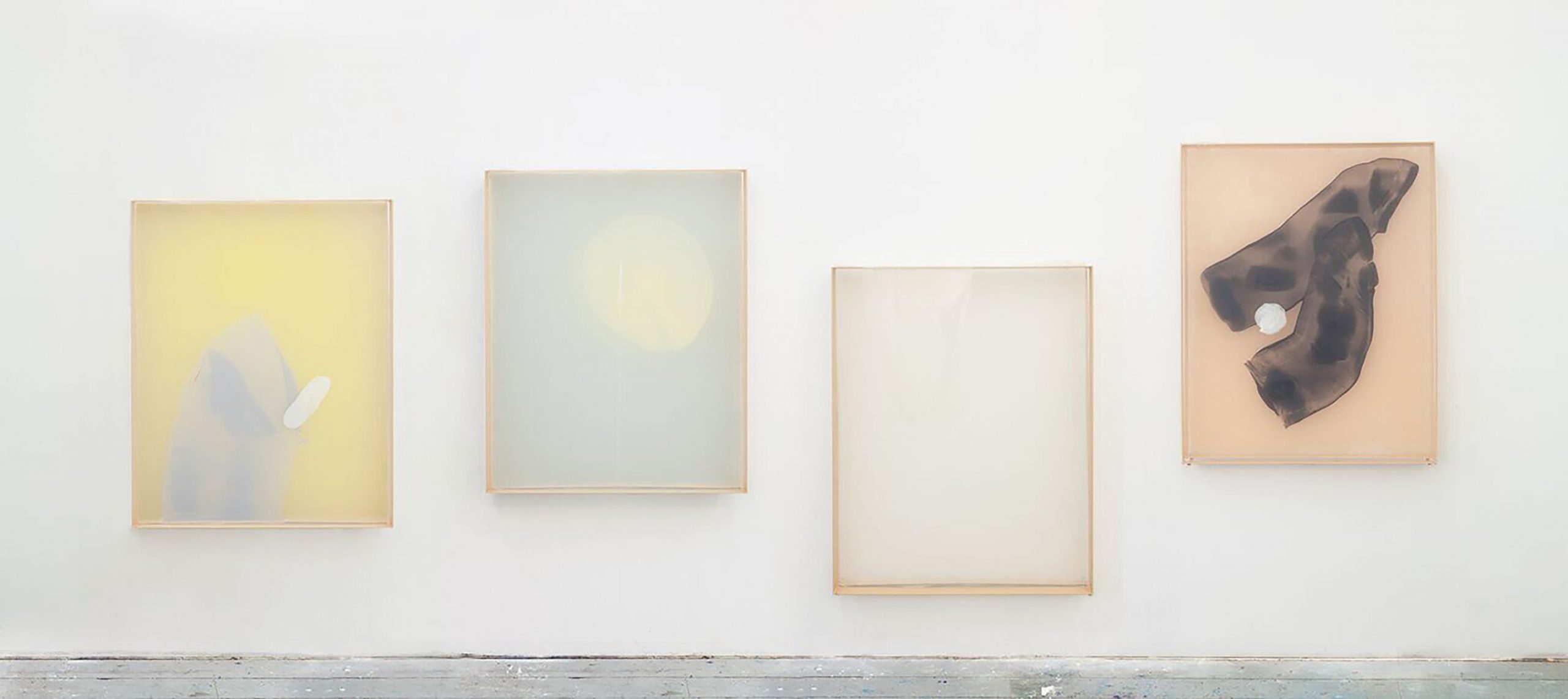

もちろんそんなアーティストばかりではありませんが、アートだけで生活するにはこのくらいのスピード感が必要なんだとびっくりしましたね。こういう人達と勝負するのであれば、デュオか個人か迷っている場合ではないと、ロンドンに戻ってすぐ「デュオでやってみようか」という話になった。その後最初にやった個展では、シルクスクリーンメディウムで透明なファブリックのレイヤーを2~30枚ほど個々で作り、スタジオで”かるた”みたいに重ねてコンビネーションを構成しました。これが、きちんとした最初のコラボレーション作品です。

最初は平面作品だったんですね。いつ頃から現在の彫刻のようなスタイルになったのですか?

最初はペインティングで、その後(フィジカルの)彫刻を一緒に作ろうとしていました。ペインティングの場合はレイヤーで作るので、私がヴァージルのスクリーンを直接触るわけではないから、お互いにそれほど干渉しない。でも彫刻になると、たとえば「私が作った形をヴァージルが半分に切って全く違うものになっていた」みたいなことが起きてしまったんです。

私たちは家もスタジオも一緒。同じ空間に一緒に居ると生産性が低くなるので、制作にタイムシフトを作っていました。ヴァージルが朝から夕方、私が昼過ぎから深夜という具合で、重なる時間は2~4時間ぐらいにして。でも、ヴァージルが朝から作業して帰ったあと、私が夕方にやって来て立体をバラバラにして、翌朝それを見たヴァージルがブチ切れる、みたいなことが頻発して(笑)。これでは作れないと。

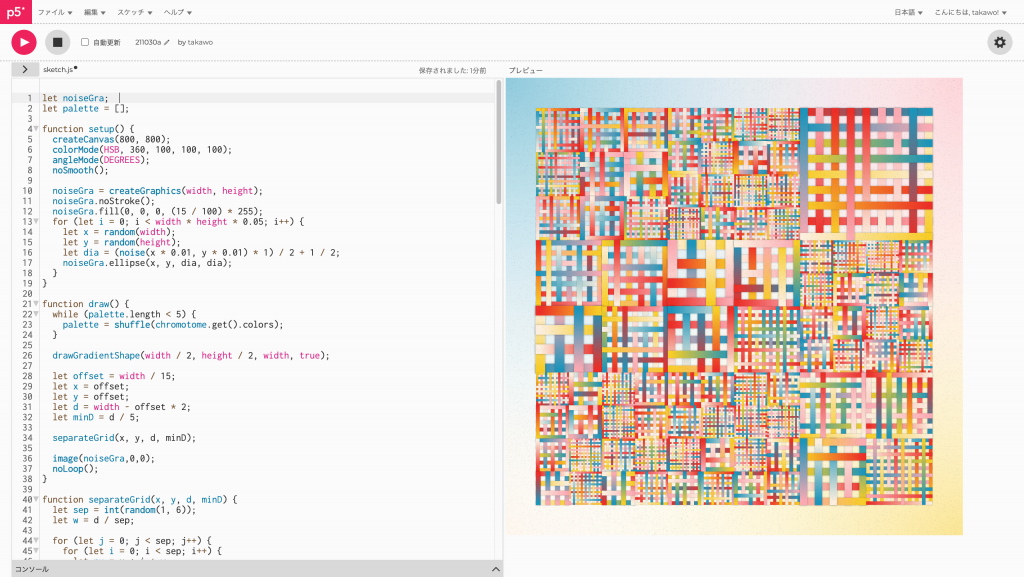

そこで、ファイルをセーブできて、相手がいくら演習しても戻りたければ演習前に戻れる「デジタル(3D)彫刻」を作ろうと考えました。ブレグジットがきて、ロンドンからベルリンに移った頃ですね。ロンドンは家賃も高いですし、コマーシャルなプレッシャーがあるけど、ベルリンに行けば2、3年くらいはあまりお金に深刻にならずにデジタル彫刻に集中できるんじゃないかって。ベルリンにいた数年間で「演習し合った造形を3Dプリントし、そこから鋳型を取り、ポリウレタンレジンと色素を流し込む」というベーシックな作業工程が完成しました。

photo: Andrej Vasilenko

意識的な越境──イッタ・ヨダをゆるやかに構成するアーティストたち

デジタルイメージを個別に作ってから共同編集するそうですが、もとのイメージはお互いどういったものを作られているのですか?

ヴァージルはもともと身体の骨や筋肉の一部のような、密度が濃く、重量感のある具象の彫刻やペインティングを作っていて、私は仮面とかマント、雲みたいなアブストラクトで透明なものを作る傾向があります。デジタル彫刻は、最初はソフトの画面中央に団子のような球体が浮いていて、それを色々なツールで粘土をこねるように変化させたり、アルゴリズムを与えて形を作らせたりすることもできる。そうやって、まず各々が勝手に形を作っていきます。

Chronos II, 2020, polyurethane resin, thermal pigment, polyamide, 39x28x13cm, photo: Andrea Rossetti

Elio, 2020, popolyurethane resin, thermal pigment, polyamide, 29x28x19cm, photo: Hiroshi Yoda

ポイントはいくつかあって、1つはどの角度から見ても違うものに見えることです。パッと見では同じものだと分からないくらいにする。もう1つは、どの角度から見ても特定のものに見えず、かつ「全く何にも見えないわけでもない」こと。このバランスが重要です。初期は目や花など、何かに例えられることが多くて、それはそれで別に良いのですが、それだけで終わったらロールシャッハ・テストみたいだし、観賞者との接点が少なすぎるんですよね。それに、彫刻をVRに投入してできたものをまたリアルで彫刻にする、みたいなことをしていると、だんだんストーリー性が生まれてくる。その際に接点がロールシャッハのレベルだと、観賞者はどう考えていいか分からなくなってしまうでしょう。自由すぎるっていうか。

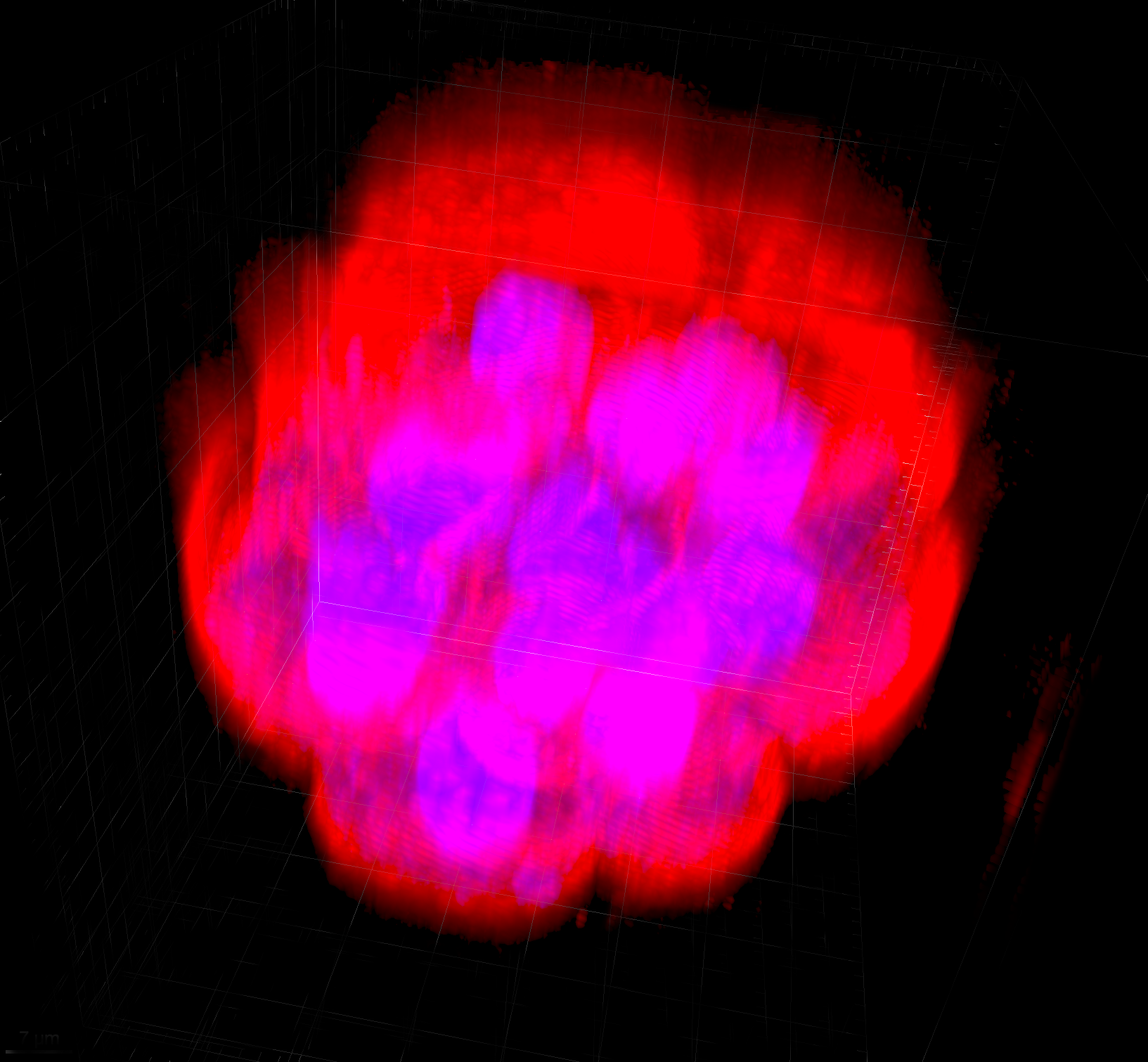

その点をどうしようかなと思っていたところ、ペインティングをはじめた頃に海洋生物に関心があったことを思い出したんです。「ミミックオクトパス」(※Mimic octopus=まねをするタコ)という、敵の形状や色に擬態するタコがすごくインスピレーションになっていた。そこで海洋生物を調べると、今度は普段は目に見えない顕微鏡レベルの極小の生物が、実は人間の祖先なのではないか……と考えはじめ、その流れでプランクトンをリサーチしている海洋センターを知りました。

そこで見つけたのが「マルチディメンショナルイメージ」というデータ。これはマクロ生物のスキャンをソフトに落とし込んでデータ上で3Dに戻したもので、これならVRに入れられそうだと思いました。VRに入れられるということは、そのデータを変形し、私たちの彫刻と組み合わせることで、たとえば「プランクトンのような見た目の、なんだかわからないもの」を作れる可能性がある、ということです。生命の起源とも言われ、目のないプランクトンがどのように互いを認識しているのか──「顔は無いけど、生きている」。そのことが、私たちの彫刻とすごく近いように思われたわけです。最近、たまたまその海洋センターと私たちを結び付けるレジデンスに誘われて、実際にプランクトンを作品に取り入れはじめました。

from confocal laser scanning microscope (CLSM), based on sources IMEV (Institut de la Mer de Villefranche)

どのようにお互いのコンセプトの整合性を取ったり、認識を合わせたりするのでしょうか?

おそらく、ふたりとも「同じテーマを考えている」と勘違いしているだけで、本当はそうではないんじゃないかな(笑)。共通する部分と、共通していない部分があると思いますけど。私はもともと1人で作品を作ることがすごく苦手なんです。作家は「1人で作った」と言っても、たとえば兄弟が半分くらい仕事をしていたり、コラボレーターが居たりするでしょう。それなのに「自分だけの作品」と言っているのが嫌だったんです。

なので、作品を作るときは私個人の初期衝動もありますが、わざとほかの人のアイデアを入れて、100%自分のアイデアではないバランスにします。ふたりでアイデアのディスカッションをするときは、だいたい最初は「それはつまらないよ」ってお互いに拒否反応するんですけど、そこからディスカッションが生まれて、最終的にはどちらのものでもない、新しいアイデアに落ち着く。このとき、完全にふたりだけだと対立構造が続いてしまうので、誰かに参加してもらうことが多いです。たとえばVRだったらVRデザイナーのクロアチア人の姉妹や、ミュージシャン、デザイナーなど、けっこうグループワークなんですよね。面白いのが、作品が注目されると、ふたりとも「これは自分のアイデアだった」と言い出すこと。本当は誰が言ったのか、どこからきたアイデアなのかなんて覚えてないんですけど(笑)。

最近はシミュレーションを作ることがすごく重要になってきました。個展やインスタレーションを作るとき、色などのシミュレーションを3Dソフトで作り、人に見せたり話し合っているうちに、アイデアがアップデートされていくんです。事前に考えていたプランを現場で実行するというよりも「シミュレーションしていく中で作っていく」という感じ。シミュレーション自体が創作工程のひとつのようになってきていますね。

カイさんから送っていただいた資料の中に、イッタ・ヨダの作品からインスパイアされた物語のような文章がありましたよね。批評でもレビューでもない文が添えてあることは、私にとって新しい経験でした。作品があり、文章があり、また作品に戻ると別の視点で観ることができる。応答し合っている感じがありました。

展示の際に、哲学者やキュレーターのような人たちに、私たちの作品を見て感じたことを書いてもらうようにしていて。今度、ルパートというレジデンス(Rupert Residency)をやるときには、フィデリコ・カンパーニャ(Federico Campagna)という、魔術や儀式、ファンタジーについて書いている哲学者に文章をお願いしようと思っています。普通とは、リアリティとは何か。それらが古代、中世、現代でどう変わってきたのか、どのようにテクノロジーが正当化されてきたか。彼はそういったことを通じて、我々が今どういう時代に生きているのかを表現しています。私たちは彫刻やVRといったマテリアルがツールですが、彼の場合は言語を使って、物語を作り、世界を作っている。異なる仕方で同じようなアプローチをとっている彼にお願いすれば、新しい世界を見れるんじゃないか、というねらいです。

デュオという以上に、イッタ・ヨダにはたくさんのコラボレーターがいて、個が緩やかに繋がっているんですね。アメーバのように人を巻き込みながら、肢体が膨らんだり分裂したり、また繋がっていく。そんなありようで制作されていることが興味深いです。(後編へ続く)