ユダヤ教の中でも、排他的で厳格な戒律を守る超正統派(ウルトラオーソドックス)と呼ばれる宗派がある。服装や髪型はもちろん、「インターネットの閲覧」「安息日の電子機器の使用」を禁ずるなど、その敬虔さゆえ生活の隅々に至るまで教えによって規定している。写真家のアン・シミンが生まれたエルサレムのメーアー・シェアリームも、古くから超正統派のコミュニティが続く地区だ。彼女は14歳でそのコミュニティを去り、大学に進学。現在はベルリンとテルアビブを拠点に活動している。

私が初めて彼女と会って話をしたのは半年ほど前のこと。ベルリン・クロイツベルクにある小さなカフェだった。シンプルな黒のパンツに黒のダウンジャケット、片耳だけはめたシルバーのピアス、短く切った髪……そんな出で立ちの彼女からはとても想像できないような生い立ちを聞いて、私は少なからず驚き、戸惑った。

日本では、ウルトラオーソドックスの人たちについて触れられる機会はあまりない。私も学生時代にニューヨークを旅していた最中、たまたま迷い込んだウィリアムズバーグでユダヤ人街に住む人々と遭遇するまでは、目にしたことはもちろん、その存在について耳にしたことすらなかった。だからこそ、目の前にいる彼女に直接疑問を投げかけることを躊躇していたのだ。無知な自分の好奇心だけで、彼女の文化的背景を探ろうとするのは不誠実なように感じたからだ。その気持ちを正直に伝えたところ、彼女はこう答えた。

「大丈夫。私だって日本のことは全然分からない。だからすごく興味があるんだ」

それから私達はカプチーノを啜りながら、お互いの生い立ちについて何時間も語り合った。

そんな彼女に、今回改めて取材を申し込んだ。二時間に渡るインタビューを通して見えてきたのは、「こうであるべき」と決められた様々な社会的価値観に対して彼女が抱く純粋な疑問、そして写真と向き合う真摯な姿勢だった。

家には携帯電話もテレビもパソコンもなかった

シミンは現在25歳。本来であればインターネット・ネイティブと呼ばれる世代だ。しかし、ウルトラオーソドックスのコミュニティではインターネットの利用が認められていない場合が多く、彼女の環境も例外ではなかった。

「私が『普通』の人になるまでに10年はかかった。育った家には携帯電話もテレビもパソコンもなかったから。ネットは外の世界を知るのにとても便利だけれど、ウルトラオーソドックスの人達のなかでは未だに手軽なツールにはなっていない。最近はスマートフォンを使用する人も増えきたけれど、パソコンを所有している人はほとんどいないんじゃないかな」

「閉ざされたコミュニティから脱することは、ものすごく難しい」と彼女は続ける。

「インターネットを使い始めたのは17歳のとき。SNSも始めた。英語すら話せず世界を知らなかった私にとって、それらはとても重要だった。ネットを通じて出会った人に何度も助けてもらったし、色々な写真を見るようにもなった」

写真はセラピーだった

ウルトラオーソドックスのコミュニティでは、写真を撮ることを宗教的違反と捉える人も多い。そのため、日常生活で写真を目にする機会がない。

彼女がはじめて目にした写真は、エルサレムの小さな本屋で見つけた『Dazed』誌だった。それから母の家にあった古いフィルムカメラで写真を撮り始めたのが、キャリアのはじまりとなった。

「母は18歳で祖国イランからロンドンへと渡り、写真家として活動していた。でも母が撮った写真を目にしたことは一度もない。母は25歳のときにユダヤ教に改宗し、それまでに撮った写真をすべて燃やしてしまったから」

シミンは14歳で両親のもとを離れ、コミュニティを去った。フォトグラファーとして活動している彼女と母親の間には未だに大きな確執が残っているという。

「去年、大学の卒業展示に母を招待したけれど、来てくれなかった。もともと写真を撮っていた母は、今の私のなかに昔の自分を見ているのかもしれない」

シミンが写真を撮り続けることで払わなければならなかった犠牲は「母娘の関係性」だけでない。「コミュニティを離れたとき、自分が人でなくなったかのような感覚があった。人はいつでもコミュニティのなかで存在していて、それぞれがそのなかで役目を果たすために生きることを教えられてきたから。人生がバラバラになっていくような感覚。写真を撮ることで、バラバラになった自分の一部を掻き集めてまたひとつにしようとしていたんだ。ある種のセラピーのようなものだった」

大きくなったらズボンを履いて男性になろうと思っていた

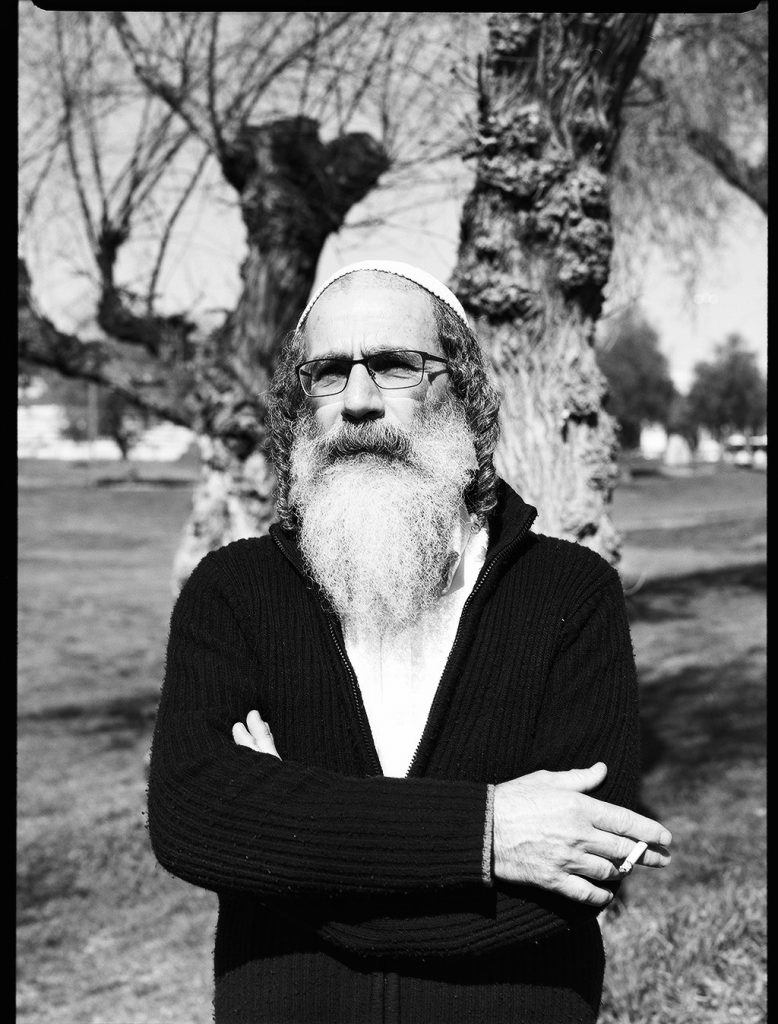

シミンの作品の多くはセクシュアリティやジェンダーを題材としている。

「ユダヤ教の教育では子どもたちに身体の作りについて教えることはない。私には三つ子の兄と妹がいるけれど、子どもの頃は兄と自分たち姉妹の違いを理解していなかった。ただ着ている服が違うだけ、本気でそう思ってた。女の人はスカートを履いて、男の人はズボンを履く、そんな男女のドレスコードが厳しく決まっている環境で育ったから、大きくなったらズボンを履いて男性になろうと考えてたんだ。むしろジェンダーを流動的なものを捉えていた」

「私が通っていたコミュニティのなかにある女子校ではひたすら、良き妻、良き母になるための教育を受けていた。数学や英語といった科目を教わることはなく、使われる教材は聖書だけ」。

ウルトラオーソドックスのコミュニティでは、早くに結婚する若者が多い。女性であれば17、18歳くらいで結婚するのが一般的だ。既婚女性は、髪を剃ってカツラやウィッグを被り、家で子供の面倒を見るようになる。シミンはそのようなウルトラオーソドックスの女性の生き方を見ながら、違和感を抱いていたと言う。周りの女性のような生き方が自分に合っているとは思えず、コミュニティのなかで自分だけが「よそ者」のように感じていたそうだ。

インタビューをしていくなかで、シミンはある幼馴染の写真を見せてくれた。

「これは彼女が男の子を産んだ次の日に撮った写真。夫から逃げてひとりで子どもを育てている彼女のこの表情はとても悲しく、美しい。こわばった笑顔も、カツラも、服装も、化粧も、ウルトラオーソドックスの女性の特徴をすべて象徴している。彼女が写真を撮らせてくれたのはこのときだけ」

「ウルトラオーソドックスのコミュニティのなかで、ジェンダーについての話をする人はいない。もちろんセクシュアルマイノリティの人もいるけれど、彼らはとても困惑している。自分のセクシュアリティに疑問を持っても、それを話すことができないから。だから私にとって写真とは、そういった質問を投げかけるためのプラットフォームでもある。私自身に対しても、育ったコミュニティに対しても、疑問思うことはたくさんある。今は写真を通してそれを探求しているところ」。

戒律と自由の間でゆれるイスラエルの若者たち

「最近のイスラエルの若者は、現代的な考え方の家族のなかで育った人が多い。それでも、エルサレムのような保守的な地域から来た人は、今でも伝統的なウルトラオーソドックスの生活様式を守っている。イスラエルで宗教を捨てる人が増えてきたのはごく最近で、無宗教者のコミュニティはまだすごく小さい」

そう説明する彼女が見せてくれたのは、手袋をはめた手にタバコを持つ小さな女の子の写真だった。

「4年間に渡って彼女の写真を撮り続けてる。彼女の両親もユダヤ教徒だけど、考え方がすごく現代的で、娘がやりたいことはなんでもやらせてあげている。この写真を撮ったときも、グローブをはめてタバコを手にした彼女に、お父さんは何も言わなかった。そんな生き方をしている子どもに出会ったことがなかった。私には、この時の彼女はまるで『自由の天使』のように見えた。どこにでも行けて、なんだってできることそれを美しいと感じた。私とはまるで正反対の人生」

数ヶ月前にクラブで会ったイダンという青年もまた、同じテルアビブに住みながら、彼女とはまったく正反対の価値観のなかで生きてきた人だった。髪を赤く染めたその青年は、ゲイであることを公言している10代の男の子だ。

「彼もとても現代的。現在のテルアビブを象徴するような彼を記録として残したくて、写真を撮った。イスラエルでは、敬虔なユダヤ教徒とそうではない現代的な生き方をしている人達とのあいだの繋がりが一切ない。だからそれを人に見せる必要があると思った。イスラエルにはユダヤ教の儀式もあれば、ゲイのナイトライフも存在する」

コロナの状況下におけるコミュニティのいま

現在、ウルトラオーソドックスのコミュニティにおける新型コロナウィルスの感染拡大は、世界中で懸念される大きな問題となっている。2020年3月、米『ニューヨークタイムズ』誌はイスラエルのウルトラオーソドックスの人口が全体の12%であるにも関わらず、国内の主要な病院に収容されているコロナウィルス患者の40〜60%を占めていることを報じた。正確な情報を入手することが直接生死を分けるこの特異な状況下で、インターネットが広く普及していないコミュニティが窮地に立たされているのだ。

インタビューの最後にシミンが「最近撮ったばかりなんだけど」と言って見せてくれた写真には、シナゴーグ(ユダヤ教の会堂)が写っていた。入り口を封じる板がグニャリと曲がっている。

「これは私の母の家の向かいにあるシナゴーグ。コロナウィルスの拡大を懸念して、警察が教会を封鎖したことに反対する騒ぎがあった。これはその暴動の翌日に撮った写真。インターネットの情報にアクセスしづらいウルトラオーソドックスのコミュニティでは、このウイルスの危険性を理解している人が少なく、それが警察との対立を生んでいる」

18世紀後半から彼らが長く続けてきた伝統的生活様式は、めまぐるしい時代の変化や新しい脅威にどう影響されていくのだろう。「クレイジーだよ、ほんと」とシミンは言葉を続けた。「まるで自分がジャーナリストにでもなったみたいな気分。私は、私のために写真を撮っているのにね」