決して訪れることのなかった未来。今後「TOKYO 2020」は、日本における「失われた未来」を象徴する概念となるのだろうか。音楽ジャンルのひとつ、ヴェイパーウェイヴの語源とされる「Vaporware」なる言葉は、発売が発表されたものの結局完成せず開発中止になったソフトウェアやハードウェアのプロジェクトのことを指す。政府のオリンピック主導者は、無観客を視野に入れた上で、なお強行する構えを崩そうとしない。もしそうなれば、四年に一度の祭典は、国家が制作するグロテスクなヴェイパーウェイヴとなるであろう。

菊地成孔『次の東京オリンピックが来てしまう前に』(平凡社)は、はからずも東京オリンピックに対するレクイエム(追悼文)となってしまったかのようだ。さすがは「レクイエムの名手」たる氏の面目躍如、といったところだろうか。次の東京オリンピックが来る気配は未だにない。

仮にも書評とされる場で自分語りをするのは気が引けるが、筆者は菊地氏から人並みに影響を受けている(と勝手に思っている)。なにせ、人生ではじめて読んだ人文書っぽい本が氏の『スペインの宇宙食』だ(それ以前は国内外のミステリ小説ばかり読んでいた)。博覧強記に裏打ちされた、軽躁的なまでに饒舌なエクリチュール。そしてその背後にあって通底する、憂鬱と官能。筆者は氏の著作から「アナリーゼ」や「フロイディアン・スリップ」といった語彙を知り、氏の音楽、とりわけデートコース・ペンタゴン・ロイヤル・ガーデン(DCPRG)を経由して七〇年代のエレクトリック・マイルスと出会い、氏と大谷能生氏のラジオ番組「水曜WANTED!」でハピマテを学んだ。当時、筆者はまだ十代の後半で、菊地氏はまだ四十代の前半だった。気づけば筆者は三十二歳になっており、五十七歳になった氏のエッセイを読んでいる。おまけにどういう因果か、筆者は氏と同じ文筆家を名乗り、こうして書評にもならない書評を書いている。人生は、ままならない。

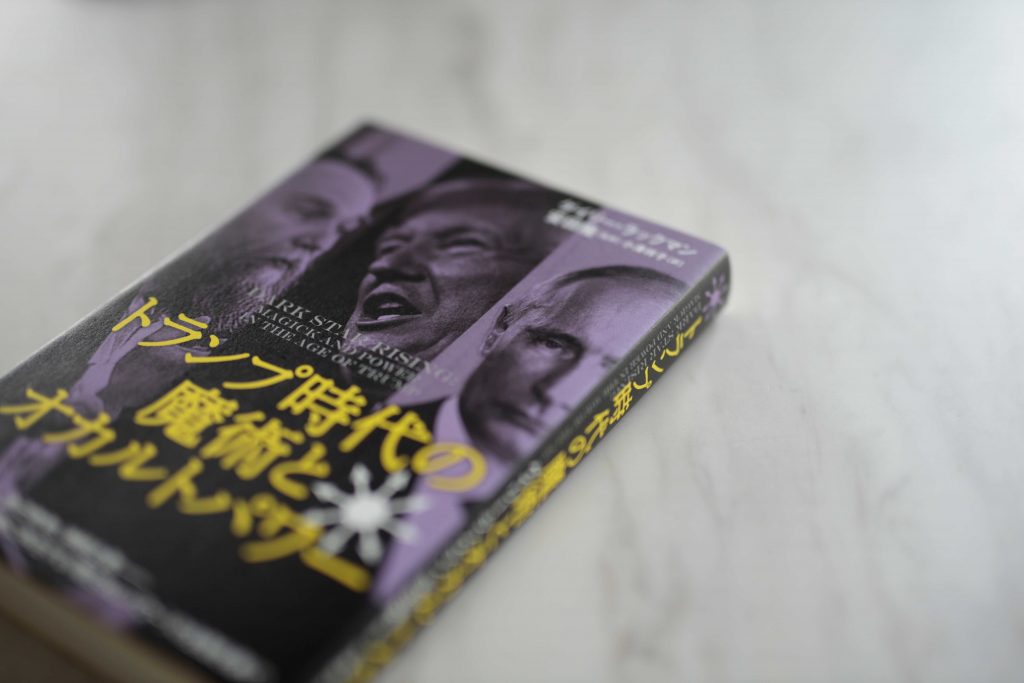

いつもの如く、氏の文章は甘美な毒のように筆者の体に染み入ってくる。この感覚は、氏の著作でしか得難いものである。だが、それも本書の前半までだ。菊地氏のドナルド・トランプに対する言及の仕方には、氏に特有であったレトリカルなアイロニーも冷笑もない(ように見える)。それが筆者をたじろがせ、緊張させる。

菊地氏のような知性のある書き手がトランプにベットしてしまったことについて、ここで深入りするつもりはない。この場で精神分析の真似事でもおっ始めようものなら、フロイディアンである氏は失笑することだろう。だが、あえて贅言をひとつ弄させてもらうならば、菊地氏は一般に思われている以上に、アメリカに対して深く転移しているように筆者には思える。たとえば、氏の文筆家デビュー作においてミスタードーナツと偽史(ポスト・トゥルース!)が重要な役割を担っていること、『スペインの宇宙食』の冒頭を飾る「放蕩息子の帰還」が、アメリカで量産されたキッチュで悪趣味な物たちから成る百科事典からの引用と、亡命作家によるアメリカ巡礼小説からの引用で始まっていること、等々(個人的なことを言えば、筆者は『全米ビーフステーキ芸術連盟』のライナーノーツが、とても好きだった)。

アメリカに対する、深い愛と憎しみ。そのことが氏を、リチャード・ホフスタッターの言う、アメリカ政治における「パラノイド・スタイル」に近接させていったとしても、さほどの違和感はないだろう。

本書は後半になるにつれ、リベラリストと一般大衆(氏曰くヒステリックな民)に対する苛立ちと嘲笑めいたDISが目につくようになる。菊地氏は、アイロニーと笑い、そして哄笑の人だった。それがいつからか、怒りと苛立ちと嘲笑の人になってしまったかのようだ。一概に誰が悪いという話でもないのだろうが、それでもやっぱり、そのことが少しだけ悲しい。