これまで、メディア技術や知覚システムといった、人間が物事を認識する基礎となっている要素に着目してきたアーティスト・永田康祐。あいちトリエンナーレで発表した映像作品〈Translation Zone〉(2019)では、言語と食文化を翻訳的視点から考察。不十分な環境で自国の料理を再現する中で「どの国の料理でもない料理」が生まれることと、ある言葉を別の言語へ翻訳する過程で翻訳が失敗、もしくはたがいが混ざり合ってしまうような状況とを結びつけ、それらをある種の豊かさとして提示した。永田にとって、料理文化を捉え直すことの意義はどこにあるのだろうか。

カップルの会話、香港料理のマレー化と「料理の三角形」の接点

個人的に、2020年は殺伐とした空気に疲れていて、物事の両義性や不可分性、グレーゾーンといったトピックに関心が向いていたのですが、そんな中「Echoes of Monologues」(@ANOMALY)で拝見した〈Translation Zone〉は料理という大衆的な切り口から文化の混ざり合いや区分の難しさが示されていて、たいへん示唆に富む作品でした。本作はあいちトリエンナーレで発表されたものですが、着想の背景やきっかけを教えてください。

あいちトリエンナーレのキュレーターの鷲田めるろさんから出品オファーをいただいたんですが、当初はぜんぜん違うプランで進めていたんです。〈Translation Zone〉は映像化されたエッセイのような、ナレーションをベースにした作品なんですが、こうしたタイプの作品をつくるのはこの作品が初めてでした。発想のきっかけは、2019年の年明けにとある展覧会を見に旅行したシンガポールです。

シンガポールはマレー系、インド系、中華系などで構成される多国籍国家で、一番多いのは中華系。残りの3割ほどはマレーやタミル系などの人たちで、料理文化的にも混ざりあっています。僕はご飯を食べるのも作るのも好きで、ホーカーという屋台村のようなところで食べ歩いていました。ある夜、香港料理屋に入ったところ、隣の席に1組のカップルがいて。なんとなく彼らの話を聞いていると、最初は北京語で(おそらく)家庭の話をしていたのに、しばらくすると急に英語で学校のことを話し始めたんです。

シンガポールは高校まで各民族集団ごとに語学の授業があるのですが、共通教育は英語。それぞれの民族の言語で授業を受けるためには、シンガポール国外の大学に行く必要があります。話す内容や相手によって言語を変える、ということはある程度知っていたのですが、実際に目の当たりにして改めて驚きました。家で家族とは北京語(場合によっては祖父母や両親の出身地域の言語)で話すし、テレビ番組も中国語で放送されているけど、大学の授業が英語なので、学問的な知識は英語で体系づけられている。おそらく第一言語は北京語なんだと思うのですが、単語の関係から英語で喋るほうがいい、ということなのだと思います。

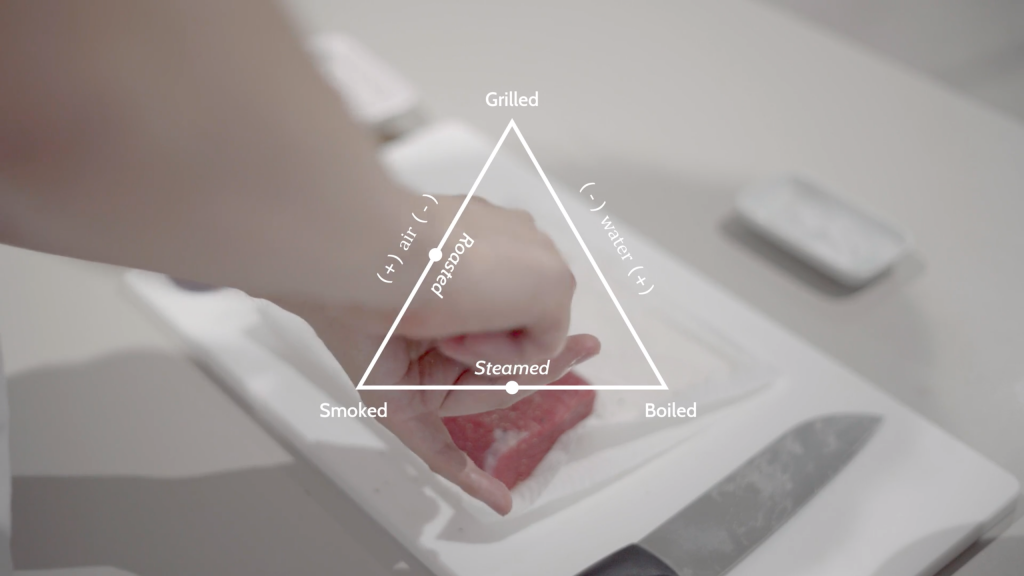

同時に、そこで食べた香港料理もかなりマレー化されていて、ラー油ではなくて「サンバル」という、発酵させたエビをトウガラシと混ぜた辛味調味料が出てきた。今僕が食べているものの混ざり合いと、隣にいるカップルの言語の混ざり合いは、本質的なところで強くつながっているのではないか。そんなふうに思ったことが、本作の大きなきっかけとなりました。作中でも参照していますが、クロード・レヴィ=ストロースの「料理の三角形」という難解なエッセイがあって。このエッセイはローマン・ヤコブソンの「母音と子音の三角形」という言語学の研究からインスピレーションを受けて書かれているのですが、シンガポールでの体験を通じて、これらの中で示されている哲学的思考がすごくリアルなものなんだと認識したんです。

正直なところ、「料理の三角形」で示されているアイデアについては、理論的には理解していたつもりだったけど、あくまでも概念的なゲームにすぎないと心のどこかで思っていました。僕自身、作品を制作するときに抽象的な思考に終始してしまうことがしばしばあるのですが、マレーシア料理化した香港料理や、言語の混ざり合いといった具体的な事実から思考をスタートできるのではないか、と考えました。

もともと料理が好きで、作品にするでもなく個人的にいろいろ調べたりしていたし、自分の好きなことと作品を制作することのギャップに悩んでいた時期でもあったので、これならいけるかもしれない、と思ってプランを大きく変更したんです。

どのように調査を進めたのでしょうか。

ロケをしたのはシンガポールだけで、基本的には文献調査です。グーグル翻訳やクックパッドについてはSNSやネット記事を多く参考にしました。また、僕は今横浜に住んでいるのですが、最寄りの商店街のお店の6割ぐらいは中華系で2割が韓国系、残り2割がいわゆる日本の商店街のお店という感じで。商品を買うと、お釣りについてなどの会話が中国語で返ってきたりするんです。これはリサーチではないですが、日常生活での経験が作品に反映されている部分もあると思います。

ご自身の食卓に並ぶ食事も、そういった環境の影響を受けて変化したのでは?

変わりましたね。もともと食べたことのないものを食べたり、「こういう味がこの世の中に存在するのか」ということ自体を知るのが好きで。俗にいうゲテモノ類も好きなのですが…いや、ゲテモノ好きというよりも「ゲテモノをゲテモノではないと思っている人がいる」こと自体をおもしろいと思っていて。だから「ゲテモノ」という言葉は嫌いですね。たしかにものによっては食べるのに抵抗を感じるときもありますけど、それらが料理体系のなかに組み込まれた文化が存在する、という事実にワクワクします。

未知の味を経験したり、作ったりすることによって、異なる食文化の体系のようなものが自分の身体に部分的にインストールされる感覚があって、僕はその感覚が好きです。横浜に住み始めてすぐのころは、商店街に行って知らない調味料をGoogle Translateで調べては使ってみたりしていました。今でもしています。

料理文化を考察することで生じるオーセンティシティそのものへの疑義

〈Translation Zone〉は映像作品で、展覧会でのみ鑑賞可能です。今仰ったような料理文化への関心が下地になっているとは思いますが、未見の方にむけて、改めてどんな推察やモチベーションをもって制作したのか教えてもらえますか。

僕自身が食べたり作ったりするのが好きというのもありますが、食文化が歴史のなかでいかに生み出されているのか、ということに関心があります。より突っ込んで言えば「正しい食文化」というような考え方に対する疑問ですね。伝統ある文化では、しばしば「正統な文化」というのがあって、そこから外れるものはまがい物である、というように考えられます。もちろん伝統に対するリスペクトは重要ですが、その伝統は歴史の中で紆余曲折ありながら生み出されたものであったり、誰かが恣意的に取り決めただけのものだったりするわけです。

ステレオタイプの日本の料理というと寿司、てんぷら、すき焼きなどが一般的に挙げられますが、これらは昔から現代のような形式で食されていたわけではないんですね。現代の寿司はもともと保存食の熟れ(なれ)寿司をファストフード的に作り変えていった先に生まれたものです。すき焼きは明治以降の牛肉食の一般化をきっかけに生まれたもので、現在のすき焼きの形態が定着したのは昭和初期です。てんぷらの成立は江戸期ですが、ポルトガルからの伝来によるものですよね。

このように、現在日本でオーセンティックだとされている料理も、伝統食が簡便化されたり、改変されたりすることによって生み出されていたり、国外から調理法や食材が持ち込まれることによって生み出されていたりする。食文化について考えていくと、いかにオーセンティックなのものであっても、大昔からずっと変わらないまま存在しているわけではなくて、様々な変化の中で生み出されているものだということがわかります。

このことから、料理を通して広く文化の正統性という考え方や、それに伴う保守性や排外性について検討することができるのではないか、と考えました。

それらを再考する舞台としてシンガポールが適切だと考えたのはなぜでしょうか。

国家や民族的アイデンティティについて考えるうえで非常に特徴的なケースだと思ったからです。日本は単一民族国家であるとされていて、人種・民族・国籍としての「日本人」が強固に同一視される傾向にあるように思います。純粋な「日本」というものがあって、それと周囲の文化とのあいだに明確な境界があると考えられているとさえいえるかもしれない。

一方でシンガポールは多民族国家で、建国からの歴史も60年ほどしかない。中国やマレーシア、インド文化が混在しており、シンガポール固有の文化というものはないとされたり、彼らの共通語である英語はシングリッシュと呼ばれ、ブロークン・イングリッシュだといわれることさえあります。しかし、実際にはそうした文化的な混ざりあいこそが文化や言語の生成のプロセスなのだと思います。

純粋な「日本文化」とか「中国文化」というものがまずあって、それが混ざり合って不純なバージョンが生み出されるというよりも、そういった文化は、様々なローカルな文化がたがいに混ざり合う場から生まれてくる「偏り」のようなものなのではないか。伝統的な日本文化であっても、そうした過程によって生み出されたものだし、今も新しい生成の過程にあるのではないか、ということです。

「Translation Zone」というタイトルは、比較文学研究者のエミリー・アプターの著作から取っているのですが、彼女は「翻訳が常に“翻訳-中”である」という、思想家のヴァルター・ベンヤミンの考えを出発点に言語の問題を捉えようとしています。アプターのいう「翻訳地帯〔Translation Zone〕」は、単一の言語やメディアに属さず、常に複数の言語やメディアが混ざりあいながらも翻訳が行われていく、そういった言語の緩衝地帯のようなものとしてイメージされています。こうした地帯は、言語だけに限らない。シンガポールの食文化はまさに、複数の食文化の翻訳地帯であると言えると思います。

さらにいえば、そうした翻訳行為はおそらく日常的な料理のなかでも行われています。冷蔵庫にあるもので適当に料理したり、手元にない材料を代用したりすることによって、複数の文化的、地域的出自の食材が組み合わさった料理ができてしまったりしますよね。そうした文化的混ざり合いのなかに、新しい食文化の萌芽が見られるのではないかと考えました。

内面化した「正しい食生活」の規範を積極的に解除する

分断や違いが強調されることの多い現代において、料理を入り口に文化を区分けする難しさや曖昧さをみる意義はどんな部分にあると思いますか?

料理に限らず、生活って日々なんとかやっていかないといけないものだと思うので、政治的立場がどうとかイデオロギーがどうとか言ってられないところがあると思うんですよね。食事はしないと生きていけないし、生理的な快楽とも結びついているから、多くの人にとって食は思想の休戦ラインみたいになっている気がします。

食は、さまざまな地理的民族的出自の食材や調理法が混在する場であると同時に、グローバルな食品流通のネットワークと、ローカルな地場産業が重なりあう場にもなっている。そうした、いろんなものがしかたなく混在している、という状態を出発点に考えたいなと思います。そういう状態のほうが、明確に分割された「国民国家」みたいな考えよりも根源的なもののように感じるし、少なくともそういう状態にこそ、文化的な豊かさの源泉があると思います。

食卓の上で優先されるのは美味しさや簡便さ、冷蔵庫にある余り物をうまく使えるなど、個人的な事由であって、そこに国家間の事情や区分といった概念を取り入れるわけではない。

国とか民族の問題が関わってくると、突然「日本は」とか「日本人は」みたいな、大きくてざっくりとした主語が用いられることが多い。おそらく大きな規模で話をするときにはそうしたわかりやすく整理された分割が必要になる状況もあるのだと思います。でも、そういう大きな主語で語られるものごとの成り立ちと、僕たちの生活を成り立たせているものごとの成り立ちは、おそらくぜんぜん違うものなんじゃないでしょうか。

もちろん個人的な食生活にも、たとえば学校給食や家庭科みたいな教育制度とか、家庭向け料理書やテレビなどのメディアによって「正しい食生活」みたいな規範が入り込んでいて、それは国家的なイデオロギーと決して無関係ではない。個人差こそあれ、僕たちは「食事はこうあるべき」みたいな規範を内面化してしまっているのですが、僕はむしろそれを解除していきたいと思うし、ずぼらさや思いつきでうっかり解除してしまう生活の見境なさ、みたいなものを積極的に肯定したいと思っています。

作中で示されている内容は哲学的思考とも結びつく一方、毎日の食卓で感じ取ることが可能である点がこの作品の魅力の一つだと感じています。

アートはしばしば非日常的なものとして受け取られるし、実際さまざまな飛躍や妄想に満ちたものではあるんですが、あくまで日常的なものの延長として見てもらえたら嬉しいです。日々自炊している食事が「うどんで作るパッタイ」となにも変わらないかもしれない。普段食べているご飯が突然奇妙なものに思えてしまったり、それが何なのか考えずにはいられないような経験につながったらいいなと思っています。