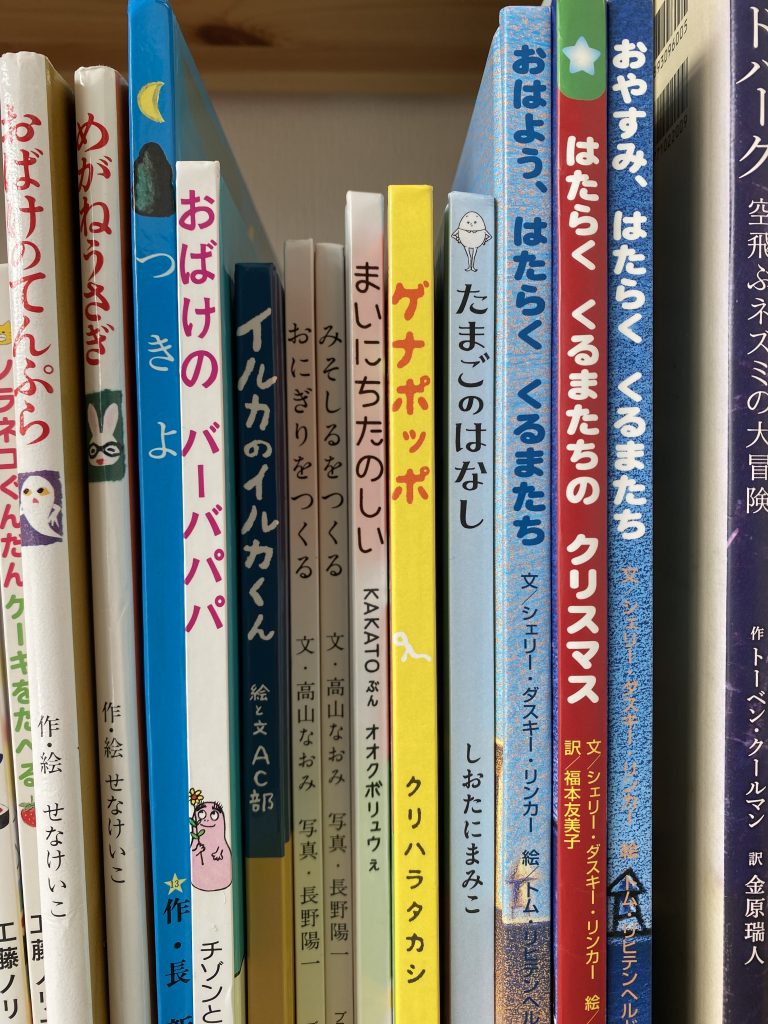

「ゲナポッポ」は謎の生物だ。白くてくねくねしていて、ドーナツの穴が好物で、こちらの想像を遥かに超えたいたずらを仕掛けてくる。分裂したりもする。一体何なのか、正体はゲナポッポ自身にもわからない。児童向け絵本を舞台に展開される、人間のつくった常識のない、目のくらむようなダイナミズム──。ラッパー・環ROYは、本書をどう解釈したのだろうか。

別なる可能性に満ちた物語

何回読んでもやっぱりいいな、すごいなって思います。でもどう良いのかと聞かれると、説明が難しいですね。なんて言えばいいんだろう。別の次元にある「普通」を見せてくれるというか……次元という言い方も違う気がするんですけど。

たとえば『石』というエピソードでは、石は「地球上で最も賢い生き物」ということになっています。僕らは石を無機物と定義しているけど、人間外のスケールを持ち込むと、生き物と捉えられるかもしれない。そもそも「生き物」の定義を作ったのは人間で、その定義ではウイルスは「生き物」とは言えないそうです。そんなふうに、定義やカテゴライズの限界を軽やかに描いている本だなって思います。

『ドーナツ』では、ゲナポッポがドーナツを見つけて寄っていきます。そしたら“ふつう”、ドーナツを食べると思いますよね。でも、不思議な生き物であるゲナポッポは「ドーナツの穴」が好きなんです。だから食べると穴がなくなってしまう。人間からしたら、ドーナツの容積が増えてるんです。でもゲナポッポは「おいしかったー」って、どこかに行ってしまう。えー!? ってなりました。最高に好きなエピソードですね。

『ゲナポッポ』は「普通に考えたらこう」って感覚をひっくり返してくれます。そういう感覚を好むようになったのは、30代でアートに触れるようになってから。蓮沼執太くんのプロジェクトへの参加や、島地保武さんとの協働で、ライブハウスやクラブではない空間──美術館や劇場──で公演を行う機会が増えていった。その過程で、芸術が社会においてどんな役割を担ってきたのかを学んでいったんです。当たり前だとされている事柄の起点になったり、当たり前になった理由を定期的にリマインドする。それがアートのもつ社会的な機能だと解釈するようになってから、さらに興味が深まっていきました。

アートに触れて最初に思ったのは「そういうのでもいいんだ」ってことでした。マルセル・デュシャンがやったこともそうじゃないですか? 西洋絵画の遠近法や宗教観に縛られていた人たちは、浮世絵をみて、こういう絵もありなんだって思ったはずですし、HIROMIXが出てきたときには「インスタントカメラで撮ってみようかな」ってみんな思ったはずですよね。ラップもそう。ラップを見た時に「これでいいんだ、俺もやろうかな」って思った。とはいえ、換言すると「こうじゃなきゃいけない」って思い込みから自身が脱出する、人々を脱出させるってことなので、簡単にみえて、とても難しい。稀な、貴重なことですよね。だから社会はアートを必要としている。

世の中にある当たり前とされている事柄って、必ずどこかのタイミングで「発明」されてるんですよね。初めてバッグにファスナーをつけてみたとか、初めて大々的に女性用のスーツを推してみたとか、腕時計で初めてクロノメーター規格に合格したとか、誰もが知ってる世界的なブランドは、当時、多くの人たちが気づかなかった角度からアイデアや技術を提案して、実現したからいまも残っている。そういう、「当たり前」となっている事柄の起点に思いを馳せるって、すごく大切な気がします。

「常識を疑う」と言うと、当事者を否定するようなニュアンスがあるから「別の可能性の模索」と言うべきなのかな。オルタナティブ、アルターの可能性。「いつもの帰り道を変えてみたら、木の実がたくさん落ちている場所を見つけた」みたいなことっていうか。『ゲナポッポ』では「アルターなこと」が常に示されているし、マンガの世界観そのものが別の可能性に満ちています。そんなことを可愛らしく、おもしろおかしく見せてくれた作品ですね。