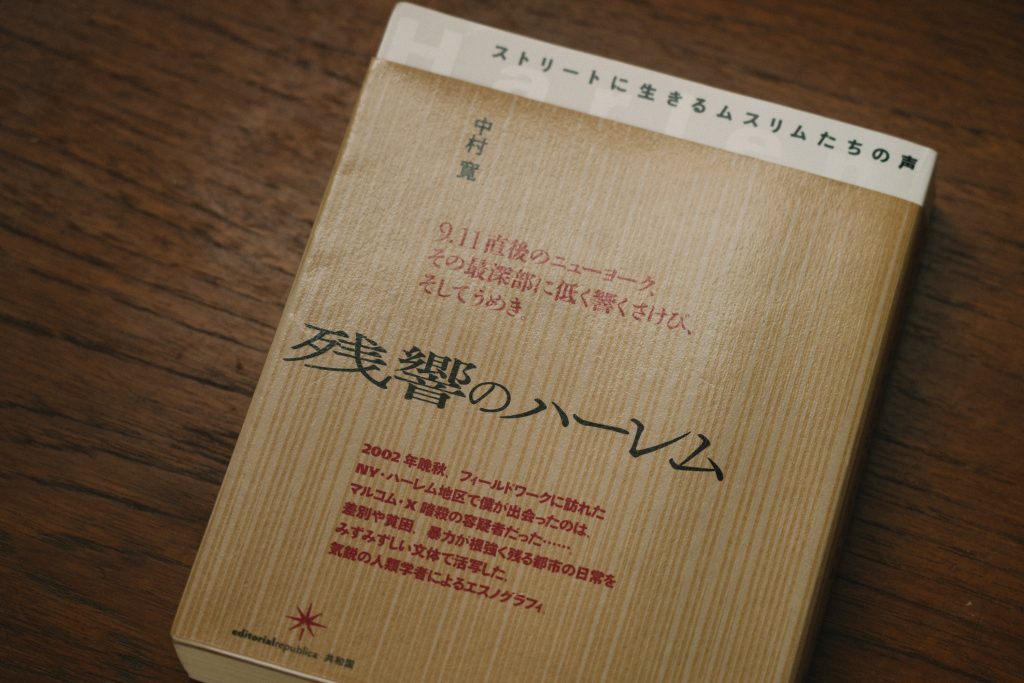

「黒人文化のメッカ」とされながらも、ドラッグや犯罪、スラムやゲットーといった否定的なイメージとともに語られてもきたニューヨーク・ハーレム地区。文化人類学者・中村寛による『残響のハーレム──ストリートに生きるムスリムたちの声』(共和国、2015年)は、この地区に暮らすアフリカン・アメリカン・ムスリムへの約二年間に渡るフィールドワークがまとめられたエスノグラフィである。

人種差別や民族問題を調べるうち、アフリカ系アメリカ人たちがある時期からイスラームへ傾倒したことを知った中村は、9.11直後のハーレムを訪れる。マルコムXやイライジャ・ムハンマドらが率いた「ネイション・オブ・イスラム」の盛衰、90年代のロス暴動や爆破事件などによって高まったイスラーム脅威論。2001年の同時多発テロ、その報復として始まったイラク戦争。こうした社会的背景の中で、さまざまな暴力と危機に晒されてきたアフリカン・アメリカンとイスラーム運動は、どのように関わり合ってきたのか。彼らが暴力にまつわる諸問題と向き合うとき、どのような文化運動や表現活動が生まれてきた/いるのか。中村はこれらの問いをもとに、ハーレムで出会った人たちの語りや所作、仕草、ふるまいを事細かに記していくことで、アメリカ社会に存在する歪みへ迫っていく。

前後編にわたる中村氏へのインタビュー。前編では本書を手元に置きつつ「あいだ/狭間」という視点でいくつかの質問を投げかける。

top image: 2009年9月、中村寛撮影。「親愛なるコロンビア大学様、強制退去はごめんですよ(Dear Columbia: No Forced Displacement)」の横断幕があり、反対運動のプレゼンスがわかる。

言動の背後にあるルーツと道のり

──『残響のハーレム』を拝読し、いくつか質問させていただきたいと取材をお願いした次第です。まず最初に取り上げたいのは「文化的境界」です。中村さんは本書の中で、コロンビア大学の拡張計画を取り上げ、ハーレムと、非ハーレムとされるコロンビア大学の文化的境界がどのように変化するかに着目されています。まずは、そのきっかけを教えていただけますか。

ハーレムでフィールドワークを始めて約1年が経った頃、コロンビア大学で日本語科のティーチング・アシスタントのアルバイトを始めたのですが、ハーレムから大学に通うというのは、文化的境界をまたぐような経験だったんです。一方には綺麗に整備されたアイビーリーグがあって、そこでは身なりの良い学生が高い授業料を払い、新しい理論や貧困などについて学んだり、抽象的な議論を交わしたりしている。しかし、そこからたった2ブロックほど離れるだけで、食べることにすら困っている人たちがいた。近距離でこのような乖離が起こっている場所で「ハーレム」と「(非ハーレムとされる)コロンビア大学」の地図が引き直される、境界線が変化することで何が起こるのか、という関心が最初にありました。本には収録していませんが、調査を始めてから約15年にわたって、境界付近のようすを同じ角度で撮影しています。

2018年8月、中村寛撮影。更地にしたあと、建設工事が進行中。

2022年9月、中村寛撮影。冒頭の2009年9月の写真と比べると変化がわかる。

── 調べ物をしたいというハーレムの友人の頼みでコロンビア大学の図書館を訪れたとき、容姿やふるまいがその空間において異質ではない友人が図書館の警備員に呼び止められた、というエピソードが紹介されていました。「ハーレムの住人が、非ハーレムの空間にいる」という事態を、警備員は直感的に掴んでいた。本作の中では取材は行われていませんが、もしこの警備員へのインタビューがかなったとしたら、どのような質問を投げかけるでしょうか。

第一に確認すべきは、警備員である彼に、僕の友人をなぜ呼び止めたのかと聞いたとしても、取材ではその問いに対する答えは明らかにできなかったかもしれないという点です。仮に人種に基づく判断で僕の友人を「発見」していたとしても、録音機の前で警備員がそれを認める可能性は低い──建前上、コロンビア大学は人種主義を排してることになっていますから。ただ、昨今のポリス・ブルタリティやブラック・ライヴズ・マターなどを見てもわかるように、アメリカに住む人たちが人種的な基準を内面化しやすい状況にはなっているので、彼の中でもそういった基準が働いてないとは言いきれないのですが……それでも、本人がそれを認めるとはなかなか考えにくいでしょう。

仮に今から取材を申し込んで彼に話を聞けるとしたら、普段どんなところに気を付けて警備を行っているのか、どういう基準で「異者」や「異分子」を見つけているのか、これまでに「不審者」を発見することはあったか、といった内容の質問をすると思います。そして、そうした経験があったとしたら、そのときの判断を辿ってリフレクションしてもらうことで、ある程度はそのときの警備員の判断プロセスに迫ることができるのではないかと思います。

もうひとつは、ライフヒストリーを聞くことです。どのような環境で彼が育ったのか、どんなルーツをもっているのか、どんな価値意識を内面化してきたのか、どうして現在の仕事に就くことになったのかなどを聞いていく。英語で Roots and Routes という言い方がありますが、僕はどのような言動を伴った人でも、その人のルーツと辿ってきた道のりにすごく興味がある。友人を呼び止めたときのことを聞いても、いくらでも語れてしまうし、それだけでは分かないことがたくさんあるように思います。けれど、一見するとまったく無関係に見える彼のライフヒストリーを聞き、そのなかにあらわれる具体的な個々の細部や、固有の語り方、トーン、ジェスチャー、リズムを聞くことで、ある言動のコンテクストを深く理解できるかもしれません。

──警備員の判断は「雰囲気」や「匂い」といった言葉で表現されるなにかに基づいていて、そこには「文化コード」が関係している、とありました。文化コードとはその空間や土地における、暗黙のマナーや了解のようなことでしょうか。

おっしゃるとおりです。私たちはさまざまなレベルで文化コードを内面化して生きていて、言語もひとつの文化コードに則っていると言えます。たとえば日本語はジェンダー・バイアスやエイジズムをかなり内面化している言語です。たった1、2歳違うだけで、瞬時に敬語に切り替えたり、年下だと分かると途端に「タメ口」に戻したり、人によっては偉ぶったりもしますよね。そういう高度な判断を、半ば無意識に行っている。明文化されてないがために、逸脱があって初めて顕在化するのが文化コードの特徴で、だから分かりづらいんだと思います。今回のケースでは、警備員に友人が「異者」と発見されることによって、初めてそこに文化コードがあったと明らかになったわけです。

ほぐれていくこと自体が理解

── 2章「ストリートのニーチェ」ではハーレムのストリートで闘ってきたアリという男性が、訪問者である中村さんに白人やアメリカ、ハーレムの住民などへのさまざまな不満を爆発させていましたが、率直に言って、彼と粘り強く対話を続けられたことに驚いたんです。もちろんフィールドワークですから私情は無関係と理解しているのですが、その上で伺わせてください。ご自身の考えや気持ちと反するような人と向き合うとき、冷静に事象を捉えるために心に留めていることはありますか。

確かに彼の言葉には、私の信条に合わなかったり、許せなかったりする部分がたくさんありました。決して手放しに会いたくてしょうがなかったわけじゃないんですよ。聞き取りが終わって部屋に戻るとぐったりして、ノートになにもとれない時もありましたし。ただ、これは僕の「くせ」のようなものでしょうか、どういうふるまいの人でもひとまず話を聞いて、どんなルーツを辿るとこういう言動になるんだろうか、と考えるんですね。人類学の方法論としては、まずは価値判断をしない文化相対主義という基本的な作法があったり、言葉の意味内容ではなく、パフォーマティビティ── その言葉によって何を成し遂げようとしているか ──に重きをおいて捉えるなど、さまざまな手法があるのですが、そういった人類学のやり方をある程度学んできたから、ということもあるかもしれません。

ヨーロッパではじまった人類学は、非ヨーロッパ世界に出ていくことで学問として成立していきました。そこでにわかには信じがたい信仰や、不合理に見える現象にたくさん出会って、自分たちの認識の誤謬に、つまり自分たちの文化が普遍でもなんでもないということに気がついた。早い段階から文化相対主義の重要性を認め、文化の内実と背景を理解しようとしてきた学問です。今ではさまざまな批判も出ていますが、我々人類学者がまず取るべきスタンスが文化相対主義である、という点はさほど変わっていません。そういう意味で(私のふるまいに)人類学の影響があるのかもしれません。

── 彼も含め、ハーレムで出会った人たちは、会話の文脈によって言葉の意味合いを変化させていました。同じ「白人」や「俺たち」のような言葉でも、どこまでを指すかはその時々で異なる。

ハーレムにはかなりの数の床屋があって、コミュニティの成員にとってダイアローグの場所になっています。僕も友人と会うときや顔合わせのときなんかによく訪れましたが、彼らの会話において言えるのは、意味内容に重きをおいて喋っていないということです。同じ言葉に各々が異なる意味を込めていても、そのキーワードを使って会話すること自体に意味があるというか、パフォーマティブなんですね。文字ではなくて身体的な音声言語だからこそなし得る、一つのセッションのようなやりとりに近い。

── 意味から離れたコミュニケーションということでしょうか。

もちろん、言葉の意味が関係ないということではありません。関係はある。でも、たとえばそこで「おまえの言っている『コミュニティー』は、俺のとはちょっと違うんじゃないか」みたいなディスコミュニケーションが発生したとしても、語りが生成していく、言葉が生成していく現場に立ち会っていること、それ自体に意味を見出しているように見えました。陳腐な結論に聞こえるかもしれませんが、まとめると、それはつまり彼らが語りの文化を生きているということではないでしょうか。

──言葉の特性に自覚的であることで、日常のディスコミュニケーションを多少なりとも軽減できる気がしますし、幅広い意味や文脈を許容する言葉を使用する際には注釈を加える意識も必要かもしれません。

ものごとを要約するような見出しやキーワードは一人歩きしやすいと覚えておくことは、とても重要だと思います。私たちの一般的な傾向として、物事に対して見出しやキーワードを貼って脳内で分類し、理解した気になるという習性があります。要約された言葉に飛びついて、わかった気になってしまう。そうした行為抜きには物事を整理できないので仕方がないことではあるのですが、それによって必ずこぼれ落ちる部分があったり、間違った解釈をしてしまう可能性もある。同定するのは楽ですが、学習のいちプロセスでしかないという認識が必要です。

とくに日本の教育におけるラーニングとは、知識を積み上げることであって、学習量が多ければ多いほど良いとされる傾向が強い。知識は測量可能で、その量が多いほうが偏差値が良いということになっているけれど、それは大きな間違いだと考えます。たとえば、ラーニングのなかに「アンラーニング」のプロセスが入ってないと、偏見が学ばれるとき、それを解きほぐす術がないままに放置されてしまう。この人たちはこうだと一度理解したものがずっと残ってしまう。これは学習という営みがもつ、非常に危うい側面だと思います。

ディスコミュニケーションと理解の話題に戻すと、私たちがとれる手段としては、キーワードとなる概念を使う人が、自ら念頭に置く固有の状況や文脈をあわせて描写するよう気を付けること、そして聞く側もそうした描写や説明を求めること、などでしょうか。言ってみれば、この取材もまさにそうですよね。僕は書物を書いたことで「これで書ききった」と思っているけれども、ここの箇所はどういう意味ですかと聞かれることによって、僕自身の理解もほぐれていく。ほぐれていくこと自体が理解なんですよね。

──「理解が促進されるいっぽうで、特定の範囲を不可視化する」特性は、アーカイブにも通じるのではないでしょうか。「アーカイヴは、単なる記憶・保存のための媒体であるだけではない。それは、なにを、どのような仕方で想起し、忘却するのかを方向づける装置でもある(p.138)」。エスノグラフィに関わる時点で、アーカイブの一端を担うことからは逃れられないと思うのですが、このことには書き手としてどう向き合ってこられたのでしょうか。

以前研究会で報告したときに「FBIがアーカイブをずっと行っていたというが、あなたが民族誌を書いてること自体もアーカイブ行為だ。FBIと何が違うのか」みたいなことを聞かれたことがあったのですが、おっしゃるとおりで、これについてはけっこう迷いました。書いた矢先から書かれたものは過去になると同時に、アーカイブとして機能してしまいます。書く行為自体が、不可避的にアーカイブの側面をはらんでいる。しかし、彼らの歴史の中で書かれていないものや、書きにくいものを書かないと、それは書かれないままに消えてしまうということでもあるので、「書いても暴力、書かなくても暴力」なんです。どちらの暴力に加担し、どちらを縮減するのかということなら、書くほうに賭けてみよう──それが、『残響のハーレム』を執筆していたときの自分なりの応答でした。

とはいえ、書いてる最中は「書くことの暴力」「アーカイブ化することの暴力」「表象の暴力」をかなり真剣に考えていたんですけど、冷静に考えると、たかだか3000部程度の学術書にそこまで大きな暴力につながる影響力はありません。英語であればまだしも、この本は日本語に留まっていますしね。いざと言う時にはしかるべき人に参照されるかもしれませんし、少部数でも書籍として出版する意味は大きいと思っていますが、良くも悪くも記録に過ぎないんです。

ただ、それでも、詳細な記録を文字として残しておくことはとても重要だと思うし、記録はあるべきだというのが僕の判断です。知り合いの編集者が「本は小さくて遅いメディアです」という名言を残してるんですけど、ほんとうにそのとおりだと思います。小さいからこそ、遅いからこそ意味がある。私たちが生きてる時代にインパクトを残さなかったとしても、いつかどこかで必ずつながっていく。本はそうした役割を担うことができる媒体でもあると思います。(後編へつづく)