かつて、ベトナム戦争中に市街で撮影された一枚の写真について考えてみると、今の時代に写真が世界を変えるとは考えにくい。私たちは、写真を使ったストーリーテリングの持つ「一枚で語ることの危うさ」をよく理解している(はずだ)。だとすれば現在、ビジュアル・ストーリーテリングはどのように表現されているのだろう。そもそも、なぜ「写真」なのだろうか。そんな問いをもとに、国際的な写真賞に関わってきたインディペンデントキュレーター・編集者であり、墨田区・東向島で写真のための複合的空間「REMINDERS PHOTOGRAPHY STRONGHOLD」(以降、RPS)を運営する後藤 由美に、ビジュアル・ストーリーテリングの実践について伺う。聞き手は、作家でリサーチャーの山本 華。

“ネガの運び屋”

いろいろとお聞きする前に、そもそも後藤さんが写真とどのように関わり始めたのか、から尋ねていきたいと思います。

写真と関わり始めたのは、ニューヨークに行って今の夫と出会った29歳のとき。彼は写真、そのなかでもフォトジャーナリズムをやっていて。それまで私は写真との接点が全くなかったし、フォトジャーナリズムなんて知らなかったから、彼を通じて自分なりにいろいろと勉強していくところから始まりました。

1994年頃だったかな。彼は季節労働者のように、お金を貯めては海外へ取材撮影に行っていたんです。「ストリンガー」といって、要は短期的な特派員みたいなことですが、実質は使い捨てという意味に近いですね。殺されようが何されようが構わないから、写真だけ撮ってきてくれ、と。行き先は南米なんかが多かったのですが、ある時カンボジアに行くことになってね。

その頃のカンボジアというと、ポルポト政権後の内戦下でしたが、フォトジャーナリストの世界を想像できていないうえに、最前線で何が起きているかを知らない私は「彼が行くなら夏休みに行こうかな」くらいのイメージでいた。ところが、彼を追ってカンボジアに向かう途中、プノンペンで起きた市内戦によって入国不可となり、シンガポールで足止めされました。携帯のない時代ですから、彼の安否を確認できないまま、もう毎日毎日空港の再開を待って……ようやく再会したとき、彼はシュムリアップという街の最前線で、写真を撮り続けていました。

当時、まだデジカメはありません。私は何をしていたかというと、彼が撮ったフィルムを現像して、プノンペンにある通信社にネガを持って行く。それが採用されると、翌日の新聞の一面に掲載されるんです。彼のネガを運んで売る、運び屋みたいなことをしていたんですね。

何度か新聞に載ると「写真を運ぶ」という役割に生きがいを感じるようになりました。当時の外国人記者クラブに行くと、「二人はすごくいいチームですね」なんて言われたりして。だから私は写真を勉強したわけでもなく、誰かに師事したわけでもないまま、彼の写真を運ぶという役割を通して、写真に関わるようになっていったんです。

最初は「メディアに掲載される写真」という側面から写真媒体を見ていたんですね。

そうですね。ただ当時、カンボジアの現状を撮って世界に伝えようという人なんていうのは、カンボジアの人ではなくて、外国人なわけで。夫のように、カメラマンは何か(事件など)があったらやって来て、写真を撮って帰っていく。けれど、残された人たちの現状は何も変わらない。そこに違和感も感じていました。

そんなときに出会ったのが、現地の写真家たちでした。彼らは地元のことはよく分かるし、政治や国のあるべき姿について、私たちよりよほど切実な思いがある。なのに、機材が手に入らない、あるいは機材の質が良くないというだけで、伝えることができない。そこに憤りを覚えて「一番は地元の人の声を聞くことだ、彼らが撮った写真を見せるべきだ」と、カンボジアの写真家を手伝いはじめました。

どんな形でサポートしたんですか?

そのときはカンボジア人のフォトグラファーの写真展を企画したり、とかですね。カンボジア人が撮る写真をより多くの人に見てもらう、という主旨だったのですが、このあたりも非常に難しかった。というのも、カンボジアの人たちは自国の悲惨な状況をあまり見せたくないから、ほのぼのとした写真で構成しようとするんですよ。彼らが見てほしいのはそういった写真なのかもしれない。でも、そればかりだと海外の人たちはカンボンジアの状況を誤解してしまうでしょう。また、単に「地元の人」とはいっても、身分や立場の違いや(誰が撮るかによって)偏りがでてくるんだな、ということも知りましたね。

そして、その頃から当事者性にこだわっていくようになりました。たとえば置屋の話であれば、実際に置屋にいる人が撮って発信するほうがより正しいというか、より「近い」のではないか、と。まぁ、これは仮定でしかないですが……。そういうこともあって、RPSが取り扱う作品においては、当事者性やパーソナルなストーリーを重視しているんです。

後藤さんは各国で活動されたのち、2012年に日本に帰ってこられた。その理由として、Webサイトには「震災を機に」と記されています。東北の震災とご自身の写真活動は、どのように結びついているのですか。

写真活動と、というよりも、帰ってくるタイミングがたまたま震災だったんです。あのときはタイに住んでいて、しかも仕事でイギリスにいたので、当時の日本の状況や、皆さんがどれだけ怖かったかをちゃんとは知りません。スマトラ沖地震のときに、アチェ(スマトラ島北端の州)の子どもたちとカメラを通じたプロジェクトをやったことがあって、それを知る人から、東北の震災のための写真のプロジェクトをやりたい、と呼んでいただいて、日本に帰ってきました。

でも、東北の震災に対して、私は何もできていないに等しかったと思います。これまでもそう。人に頼まれたことをやっても、何か中途半端で、宙ぶらりんな感じがあった。だから、ただ単に日本に帰るのは嫌だったし、帰るなら今まで経験したことを共有できるような場所をつくろうと思ったんです。直接的には人の助けにならなくても、生きているうちに、写真を通して役立てるようなことをやろうと。スマトラも東北に関しても、私は人に頼まれているからやっているわけで、自分から始めていないじゃないですか。そこがずっと気になっていて……やっぱり、本当にやり出すところからやらないと。

単体写真が孕む危険性

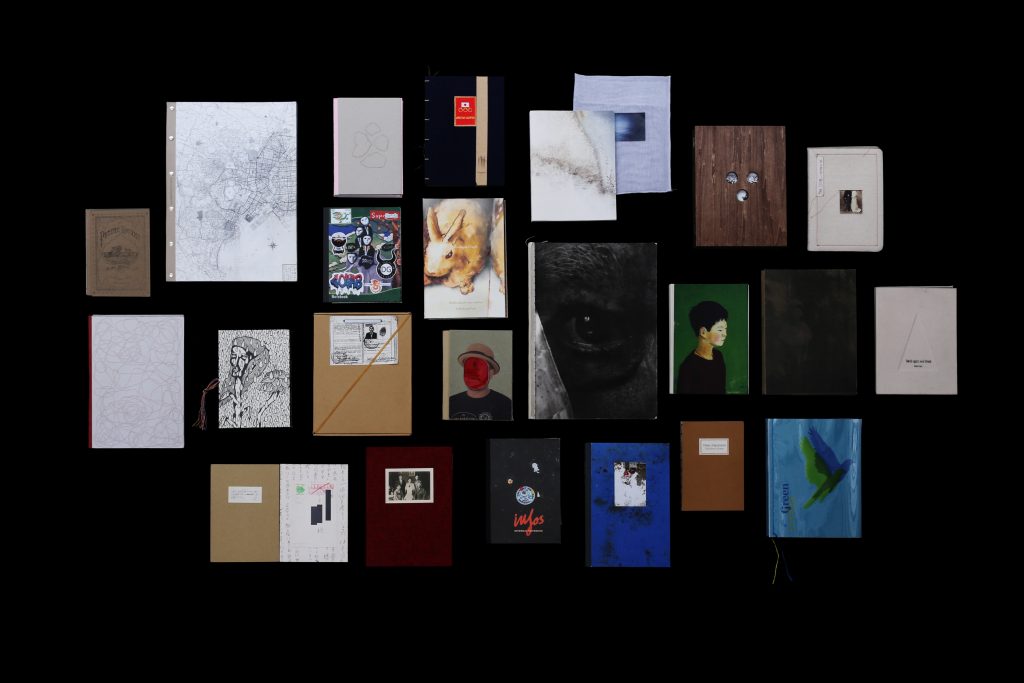

写真集との関わりを尋ねていきたいと思います。後藤さんはいわゆる報道写真から、写真と関わりはじめた。写真集での写真は連続体である点で、報道写真とは全く異なるメディアですが、写真集に関わるきっかけは何だったんですか。

新聞の一面を飾るのは一枚の写真で、脚注とともにその意味を理解しますよね。でも夫が得意だったのは、いわゆる「フォトエッセイ」や「フォトストーリー」と呼ばれる、何枚かの写真を通してその世界観を見せる形式でした。私が好きな表現も、たとえば10枚で組む写真があったとき、写真だけでもストーリーが理解できて、かつ、そこに撮影者の主観的な感想や思いではなく、被写体とどんな会話がなされ、どんな時間を過ごしたか……そんなことを入れながら展開していくもの。写真集に関わるきっかけと言われると、写真一枚で見せることへの疑問から始まっているかもしれません。とくに私は、物語を視覚的に伝えることに興味がありました。

後藤さんはニューヨークに滞在中、彫刻にも取り組んでいらっしゃったそうですね。彫刻は展示空間にインスタレーションとして配置されていれば連続体として見られる場合もありますが、基本的に単体として捉えるものだと思います。1枚の写真や1つの彫刻という単体ではなく、複数の構成によって物語る「連続体」として何かを鑑賞することには、いつ頃から意識的だったのでしょう。報道写真に疑問を持ってから?

うーん、どうでしょうね。いや、今でも報道写真はあるべき伝え方のひとつだと思っていますよ。ただ、それを自分がやるかといったら、そうじゃない。もちろん、一枚の写真を読み解いて、これはすごい写真だと思うこともありますし、私が『世界報道写真賞』の審査員をしているのもそのためだったりもする。

そのいっぽうで「1枚の写真の危険性」というのもあって、たとえば、この賞では何万枚という写真が応募されるので、最初の選考では1枚あたり2秒程度の表示時間でイエスかノーか判断するんですね。二次選考ではキャプションを読めますが、やはりこのやり方は危険だとも思っています。内容としては大したことなくても、スタンドアローン──そのまま読み解くと誤解に繋がる可能性があっても、一枚で成立する写真──であれば思わずイエスにしてしまうでしょう。そこに危うさを感じるわけです。

なるほど。

さきほど彫刻と連続性の話をされましたが、1体の彫刻でも、360度から眺めることができますよね。どの角度から見ても、同じものは見れない。私が写真を取り扱うときに気をつけていることは、表面だけで見ないことです。写真と、それを撮った人間に起こった出来事──つまり、写真の「裏側」が重要です。あるいは彫刻をやっていたときから、表面だけでなくレイヤーを分解して作品を理解しようとしてきたのかもしれません。

そうした捉え方は、RPSでの展示方法の提案や、空間づくりに活かされていると思います。フレームに入った写真が整然と並べられて、ここから順路です、みたいなやり方ではない。だから連続性といっても、直線的な連続性ではないですね。

RPSでは、展覧会のオープニングで頻繁にトークショーを開催したり、作家さんと観客がインタレクトできるような仕組みづくりに意識的であることが伺えます。作家と観賞者が対面できる環境をつくるのはなぜですか?

私は展示を見に行ったときに、疑問に思ったことを作家本人に聞きたくて。「見る人に委ねたい」と言う作家もいるかもしれないけど、どういうつもりで作ったのかなって、すごく知りたくなる。作家と観賞者をつなごうとしているのは、そういう意味です。さっきもお伝えしましたけど、写真は平面じゃない。写真家の人となりは一緒に仕事をする上でも非常に大事だし、RPSで写真集を作ったり、写真展をやる人は「なぜそうしたか」をきちんと話せる人たちですね。

RPSではプライベートな問題を扱っている作家が多いですよね。6月にここで展示を行った長谷川美祈さんは、前作でDVや児童虐待を扱い、今回は旦那さんの亡くなったお母様に関する写真集を作られました。後藤さんが共通して大切にしているのは、そうした「切実さ」なのかなと思っているんですが、いかがでしょうか。

私が写真家とつくるプロジェクトは、社会的なトピックが多いです。戦災樹木や産業廃棄物や不法投棄の話、あとは特殊詐欺の話とか……私の主たる関心がある問題を視覚化、可視化できる人と一緒にやる、という感じです。なかでも、個人的な話を通して、社会的な大きな問題が見えてくることに興味があります。たとえば移民の孫で、ペルーに生まれてた写真家の作品を通して、日系ペルー人の移民の人たちがどんな人生を送ったかが見えてくる、とかね。思えば、彼──ヤン・ラッセル──と知り合ったのも偶然のことでした。

1980年代に、ベルギーで何件かのスーパーが襲撃され、28名が亡くなったという未解決事件があって、彼の父は、まさにこの事件の犠牲者の一人だった。彼は卒業制作として、事件にまつわるいろんな証言を集めながら写真集を作ったんだ、と説明してくれました。それを聞いて私も1部買わさせてもらって、日本にくる機会があるなら一緒にワークショップをやろうよ、という話にもなって。そして、この本が私の新たな道しるべになったんです。一枚の写真でも、組み写真でもなかなか人に伝わらないなら、どうすればよいのだろうと葛藤していたときに出会ったのが彼の本でした。

本には、彼が撮影した写真のほかにも、当時の映像から切り取った画像や、調査で得た証言から再構築した写真など、いろんなものから構成されていて。それらを通して見ていくことで、事件を知っていく、引き込まれていく仕掛けになっていました。先ほどの話にもつながりますが、私のキューレター/リサーチャーとしてのライフワークは、やはり「当事者性への関心」と集約できるかもしれません。彼のケースは実際にお父さんが殺されたことを題材にした作品だったので、私の中では究極のケースでしたね。

作家のエゴより物語を優先する

作家が撮影したもの以外の写真や素材からも構成されているんですね。

トリッキーな作り方だとか、「この人、全然写真撮ってないよね」って言う人もいると思いますけどね。でも、ストーリーが重要だと思ったら、自分の写真を殺してでも物を作るというのは大事ではないでしょうか。いわゆる「作家のエゴ」というのは捨て去らないと、物語の世界観は作れないと思います。

さまざまなリサーチを行ったとしても、結果的にその素材を使わないことも多い。でも、私はそのリサーチ自体がすごく重要だと思っていて。完成にたどり着くまでに、作家はリサーチを通して、表現のヒントやいろんな情報を得ているわけですよね。本人にしか話せないようなエピソードに出会うこともあるでしょう。それこそがオリジナリティにつながるのであって、いわゆる「その人しか作れない世界観」というのは、その人しか歩いていない道のりから得た情報でできているんじゃないかなと。

リサーチをちゃんと進められていても、実際にビジュアルに起こすときにピースが足りないと、撮った写真だけではなく、誰かが撮った別の写真とかを組み込む必要があったりする、と。私もRPSのワークショップで製作された写真集を拝見する前は、他者が撮った写真を自分の写真集に使うことに対して暴力的な印象を持っていました。「作品を構成するピースとして他者の提供したものを使用する」という視点は、ここに来て初めて得られたものです。

ちゃんと言っておくと、写真を使う際には細かいところまで許諾を取っています。これも重要で、許諾を得る中で、相手がすごく協力してくれるようになったりもするんですよね。交渉するうちに「こんなのもありますよ」と奥からいろいろ出してきてくれて、その中にお宝があったり、ときにはコラボレーションにまで発展するときだってある。

もちろん、いい話ばっかりじゃないですよ。私のところにも何度か、被写体の方から「写真を使ってほしくない」という連絡を受けたことがあります。私は写真家との信頼関係ができていたから、一体どんなことを言われるんだろう、めちゃくちゃなことを言われるんじゃないか、と身構えていましたが、その方の主張を聞くうちに、むしろ写真家の方を疑わざるを得なくなって。今もそのことはある種の疑念として残っています。写真家を100%信用していないというか、写真家の言うことがすべてではない。私は描かれている「物語の中の人たち」が何を言いたいのかのほうに興味があって、写真家がそれをどう料理したいかは、二の次で良いと思っています。

当事者性を担保するためには、被写体との信頼関係がしっかり構築されていないといけない。さもないと、作品が足元から崩れる危険性がある。

その写真家も被写体との関係を全く疑っていなかったんでしょうけど、まさにそれがエゴだと思います。撮影対象が人の場合はかなり気を遣う必要がありますし、社会的に不利な状況にある対象を扱うフォトジャーナリストや写真家が「自分でプリントを焼いて売っている」と聞くと、やっぱりいろいろと感じてしまいますね。彼らを搾取するような形になってしまうのではないかって。実際、そうした違和感に対して声を上げ始める動きも出てきています。「偉大なる作家であれば許される」という風潮にも異論を唱え、糾弾する人たちもいます。

最後に、現在京都にもう一つ別のスペース(「RPS京都分室パプロル」)をつくられている背景と、今後の展望を教えてください。

現在京都に作っている『パプロル』というスペースは、マルセル・プルーストが『失われたときを求めて』の原稿を加筆修正する際、スペースが足りずに付け足していた付箋の呼び名からきています。書き切れなくなったから余分なスペースが必要。まさにそれなんです。ここだけじゃもうスペースが足りないし、かといって東京にもう一つ作るのもなぁ、それだったら好きな京都はどうだろうか、京都なら私が行ったときにそこで寝泊まりできるし……とか、まぁそれは打算的な意味合いですが(笑)、そういうことです。やることが手にあり余るから、好きな場所にもう一つつくろうと。

今後については……そんなに変わりません。今やってることを続けていくことのほうが大事な気がします。別に病気とかではないですが、そんなにもう先は長く生きられないだろうから、よほどでなければ依頼されたお仕事は引き受けようと思っています。審査員やノミネーションの選考員の仕事は報酬なんてほとんどもらえないですけど、なぜやるかといったら、ものすごく興味深い作品や才能に巡り会えるかもしれない、という期待があるからです。いつまでも新しいものに出会いたい、という気持ちはこれからも変わらないでしょうね。